COPU会议纪要丨2025.07.15

7月15日陆主席主持召开COPU例会。

会议宣布一则喜讯:

2024年3月25日,中国科学院发布全固态DDUV (取代ASML的EUV) 成功研制光刻机并制成了3nm高端芯片。每台EUV光刻机售价约1.5亿美元,DDUV光刻机成本仅为EUV的25%。中国科学院研制的先进光刻机引起了美西方及ASML、台积电等企业极大的恐慌。并宣布其中某些人在十年前对我国施压,疯狂预言:“中国没有能力研制高端光刻机”的破产。

本次例会宣读了国际舆论高度评价阿里云和通义千问大模型,并讨论了DeepSeek是否出现发展瓶颈问题。

国际舆论高度评价阿里云和通义千问大模型

COPU,2025.07.10

阿里云获评世界人工智能(AI)“领导者”,是唯一入选世界AI云市场领先者的中国科技公司。

通义千问大模型及其广泛的市场落地,被评为世界“顶级”基础模型之一。

国际市场研究机构Omdia发布最新生成式AI报告。

中国通义千问的出现,中国在以大模型为代表的AI关键底层技术赛道得到全球的认可,这可是更底层的基础软件和系统的开源领域。

通义千问系列模型全球下载量突破4亿,千问衍生模型数超过14万个,是全球第一的开源模型。

通义千问也是中国企业使用率最高的大模型;很多海外公司,如宝马、SAP等行业巨头,也选择了阿里云通义千问,而不是其他!

阿里云在模型能力、AI基础设施、开发平台、开发者生态等七大维度获评最高的“先进”等级。阿里云还凭借通义千问大模型及其广泛的市场落地,被评为“顶级”亚太基础模型供应商。

中国阿里云凭其实力为中国科技发展杀出一条道路。阿里云在全球29个地域设有89个可用区,为全球企业和开发者提供全栈的AI基础设施及MaaS服务。

关于DeepSeek是否出现发展瓶颈的讨论

COPU,2025.7.13

最近,“DeepSeek凉了”,“出现了发展瓶颈”,COPU组织了一场讨论。

一、邀请陈伟、Anna.ai、程海旭、安泱等,摘录目前在国内外满天飞的消息,特别是腾讯元宝的消息,并向DeepSeek咨询反馈的消息,写出一份报告。

COPU对此事和信息源持持十分慎重的态度,几经斟酌,作了一些修改,提出了报告(一)(2025.7.11)

(一)关于DeepSeek是否出现发展瓶颈的讨论

COPU,2025.7.11

1.据有关消息报导,DeepSeek(DS),发展出现了瓶颈:

(1)从2025年1月到2025年7月(约半年时间)

DS的用户活跃度(或用户留存率)从50%骤降至3%,流量同比下滑超70%。

(2)DeepSeek-R2一再推迟发布,至今尚未与公众见面(这是众所周知的信息)。

(3)DeepSeek发展下滑,出现发展瓶颈的主要原因是:

①DS存在某些技术短板(据说梁文锋对某些DS性能也不满意)

②DS研发团队核心人员跳槽(DS曾公开披露一些人员(不多)跳槽,梁文锋也曾公开担心这一点)

③客户接入率低(过去有人曾指出DS缺失企业的应用场景,亟需补课)

④深度求索企业融资受阻

2.也有人提出不同意见,指出对DeepSeek发展出现瓶颈的信息不实,带有抹黑DS的意思(可是一些不同意见中也带有忆猜的成份)。

问题出自信息源幻觉引起的误导。特别要指出的是向DS咨询的信息源也可能存在误导;如采用不同提示词向同一DS咨询机构提问,将取得不同答复的结论;我们也引进国外著名网站采用对信息源交叉或对比咨询的方式,效果并不令人满意。

关于导致DeepSeek发展下滑的主要原因分析也存在一些不实之词,特别尖锐的我们删去了。还有一种忆猜的分析;梁团队目前集中精力研发AGI,无暇顾及目前DS的发展和应用,这是无稽之谈。

3.总之,为了有利于DS的发展,我们希望DS的研发者主动出面来澄清一些问题。

(二)必须指出,Anna.ai单独向COPU提出了一份报告:

DeepSeek作为中国AI领域的黑马,凭借开源策略与成本优势迅速崛起,其R1和V3模型被硅谷称为“AI的斯普特尼克时刻(Sputnik Moment)”。然而2025年3月发布的V3-0324和5月推出的R1-0528版本引发行业质疑。

Anna.ai接着对DS创新乏力的根源进行了分析(但她并未提出DS遇冷出现尖锐的信息源数字):

DS的V3/R1迭代证明其工程化能力卓越,但也暴露三大隐患:

①架构创新停滞,依赖微调与参数堆砌,未突破Transformer范式。

②场景渗透浅层,金融、媒体应用未释放认知革命潜力。

③全球生态短板,开源社区规模不足OpenAI的1/5,多模态布局迟缓。

二、COPU收到Alan的一篇报告:针对“DeepSeek凉了”的消息满天飞,质疑“事实真的如此吗?”

COPU认为,Alan报告对DeepSeek是否出现严重的发展瓶颈提出了质疑,谨推荐发表出来(报告(三)2025.7.11),供大家进一步讨论。

(三)DeepSeek"凉了"?别被数据忽悠!揭秘中美AI博弈的真相

作者:Alan

"用户使用率从100%暴跌到3%" —— 这个震撼标题刷屏了,但真相可能和你想的完全不一样。

各位AI圈的朋友们,最近被"DeepSeek凉了"的新闻刷屏了吗?

7月3日,美国研究机构Sammi Analysis发布了一份关于DeepSeek的报告,声称其"流量下跌30%,用户使用率暴跌"。消息一出,国内媒体纷纷转载,"DeepSeek要凉"的论调甚嚣尘上。

但是,事实真的如此吗?

今天,我们就来深度拆解这份报告,看看数据背后的真相,以及这件事反映出的中美AI博弈的深层逻辑。

数据会说谎:四张图表背后的真相

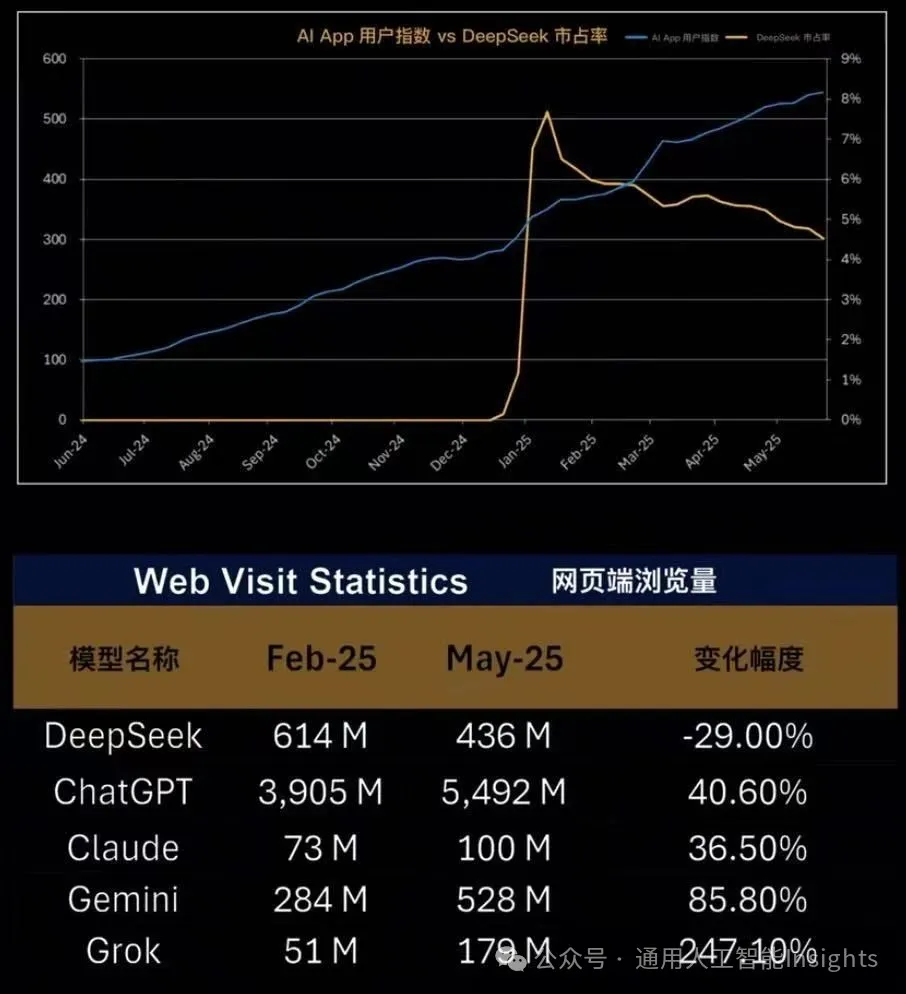

第一张图:市场占有率的"障眼法"

看起来很可怕的数据:

DeepSeek市场占有率从8%降到4.5%

下降幅度超过40%

但真相是什么?

这张图有两个维度混在一起:

左轴:整个AI市场的用户指数(基准值100)

右轴:DeepSeek的市场占有率

让我们算笔账:

时间点 市场总规模 DeepSeek占有率 实际用户数 1月爆火时 30(指数) 8% 2.4 6月现在 55(指数) 4.5% 2.475

结论:DeepSeek的实际用户数不降反升!

市场占有率下降,是因为整个AI市场快速扩张,而不是DeepSeek用户流失。

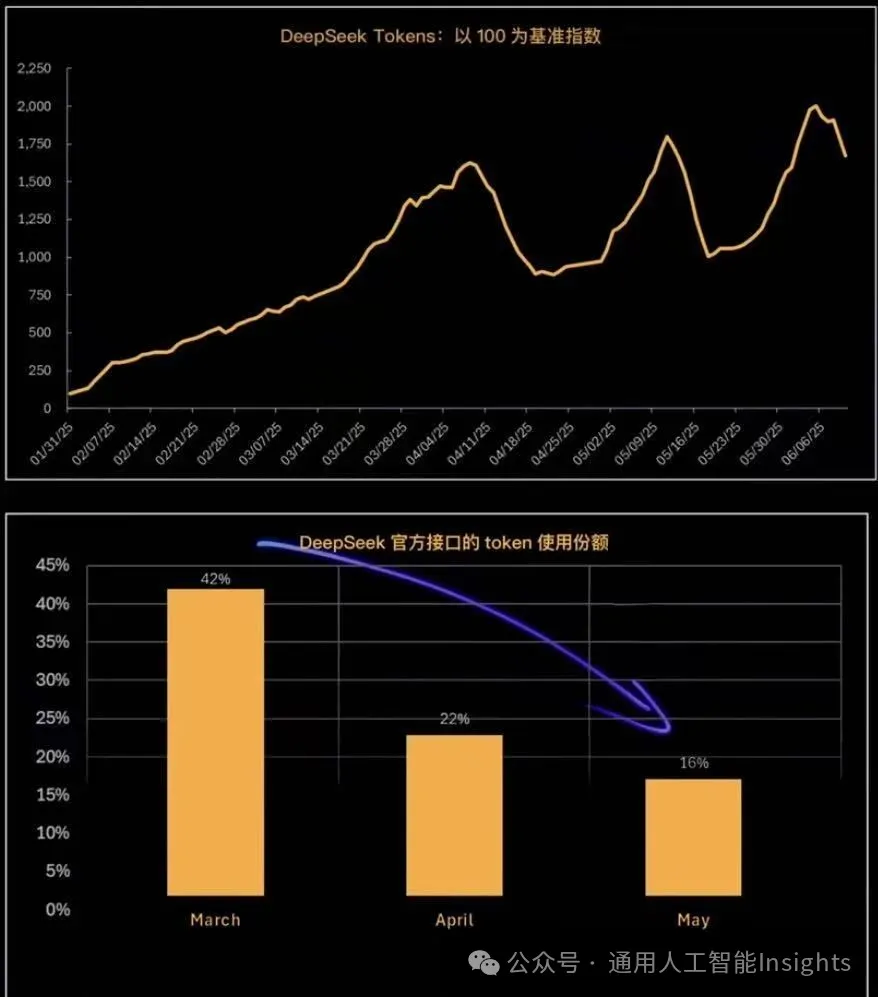

第二张图:Token流量的惊人增长

这张图才是重点!

核心数据:

DeepSeek的Token总消耗量增长了20倍以上

数据起点是1月底的巅峰期

增长曲线陡峭向上

这意味着什么?

虽然直接用户可能减少

但通过第三方服务使用DeepSeek的用户大幅增加

总体使用量创历史新高

第三张图:从直接到间接的转变

趋势很明显:

官方API调用比例下降

第三方API调用比例上升

这正好印证了前面的分析:更多用户通过第三方服务间接使用DeepSeek,而不是直接访问官网。

第四张图:PC端流量下降的合理解释

所谓的"30%流量下降"指的是:

Web端访问量下降

主要是PC端流量减少

移动端和第三方集成不在统计范围内

合理解释:

官网体验不够优秀

用户更愿意通过第三方服务使用

移动端使用习惯的转变

战略选择:基础设施 vs 直接服务

DeepSeek的必然选择

看完数据分析,我们来思考一个核心问题:DeepSeek到底要做什么?

两种模式对比:

模式 OpenAI路线 基础设施路线 目标 直接服务C端用户 成为AI生态底座 收费方式 直接收费 间接收费/开源 数据表现 直接用户数很重要 Token流量更重要 成功标准 用户增长+付费转化 生态渗透+技术影响力

DeepSeek为什么选择基础设施路线?

算力约束的现实考量

残酷的现实:

GPU禁运:美国对华芯片封锁持续升级

资源有限:DeepSeek靠早期囤积的GPU起家

竞争激烈:模型规模不断增大,算力需求暴增

必然结果:

开源模型:让第三方分担算力消耗

减少直接用户:避免算力被大量C端用户消耗

专注技术研发:用有限资源开发更先进模型

现实证据:

R2模型延期发布

官网经常崩溃、响应慢

对话框限制64K(行业已不先进)

大国博弈:AI时代的"核武器"

AI = 新时代的核武器?

美国《时代》杂志的观点:

AI的战略重要性等同于核武器

核心逻辑:

核威慑平衡:二战后和平的基础

AI霸权:美国维持全球领导地位的新工具

技术封锁:防止AI技术扩散的重要性

"AI不扩散"政策

新概念:AI Non-Proliferation

借鉴核不扩散(Nuclear Non-Proliferation)

提升到国家战略高度

重点控制算力而非学术交流

三层封锁策略:

层面 封锁难度 实际措施 学术交流 困难 无法完全阻止技术传播 技术转移 中等 限制关键技术出口 算力供应 容易 GPU禁运、芯片管制

DeepSeek的历史使命

不仅仅是技术竞争:

打破美国AI垄断

证明中国AI自主能力

为全球AI发展提供替代方案

在算力受限的情况下:

开源策略分担成本

生态化发展扩大影响

技术创新突破封锁

数据背后的策略智慧

从表面到本质

表面现象:

直接用户减少

网站流量下降

市场占有率降低

本质逻辑:

战略转型:从C端转向B端

生态布局:通过第三方扩大影响

资源优化:集中力量做技术突破

健康指标重新定义

传统指标(不适用):

直接用户数

网站访问量

市场占有率

新时代指标(更重要):

Token总消耗量

第三方集成数量

技术生态影响力

未来展望:基础设施的价值

成为AI时代的"水电煤"

基础设施公司的特点:

用户感知度低,但不可替代

收入稳定,影响力巨大

技术驱动,生态护城河深

DeepSeek的机会:

技术领先:在算力受限下的创新突破

开源生态:中国AI技术的统一标准

成本优势:为全球开发者提供经济选择

中国AI生态的底座

战略意义:

摆脱对美国AI技术的依赖

为中国企业提供自主可控的AI能力

在全球AI竞争中占据一席之地

实现路径:

持续技术创新

扩大开源生态

深化行业应用

理性看待"媒体风暴"

新闻报道的局限性

问题根源:

断章取义:只看部分数据,忽视全貌

刻板印象:用传统指标衡量新模式

情绪化传播:耸人听闻的标题更吸引眼球

理性分析的重要性:

全面了解背景信息

结合战略目标分析数据

避免被表面现象误导

投资者和用户的启示

对投资者:

关注长期战略,不要被短期数据迷惑

理解新商业模式的价值逻辑

重视技术护城河的建设

对用户:

AI工具的价值在于解决实际问题

不必过度关注公司"热度"

选择适合自己需求的工具

写在最后:冷静与理性

这次"DeepSeek凉了"的风波,其实是一次很好的媒体素养教育。

它告诉我们:

数据会说谎:同样的数据,不同角度有不同结论

背景很重要:理解商业战略才能正确解读数据

耐心是美德:技术公司的价值需要时间验证

DeepSeek的故事还在继续,它选择了一条更加艰难但可能更有价值的道路:

不做流量明星,要做基础设施;不追求用户数量,专注技术质量。

在这个AI快速发展的时代,或许我们需要更多这样的"基础设施建设者",为整个行业的长远发展奠定坚实基础。

发表在《COPU开源生态交流》板块上(所摘引)

Alan:最近“DeepSeek凉了”的消息满天飞,但事实真的如此吗?

在此次会议上,针对上次会议陆主席所部署的任务分工,各小组积极响应,迅速行动,全面梳理各自负责板块的工作内容和方向,并分别进行了进展汇报。

参会人员:陆首群、宋可为、袁怿、谭中意、章文嵩、靳虹博、鞠东颖、刘澎(线上)、陈道清(线上)、陈越(线上)、邓伟(线上)、孟迎霞(线上)、程海旭(线上)、胡宇(线上)、Anna.AI(线上)、韩宪平(线上)。