COPU会议纪要丨2025.08.05

8月5日,陆主席主持召开COPU例会。

本次例会传达了2025年7月22日至25日,在上海期智研究院,AI安全国际论坛 (Safe AI Forum), 以及上海人工智能实验室主办的第四届AI安全国际对话 (International Dialogues on AI Safety) 中,全球顶尖的人工智能 (AI) 科学家齐聚上海,就未来人工智能系统可能超越人类智能水平带来的失控风险,进行了深入的交流与研讨。

本次会议促成了《AI安全国际对话上海共识》。

上海共识(Shanghai Consensus)

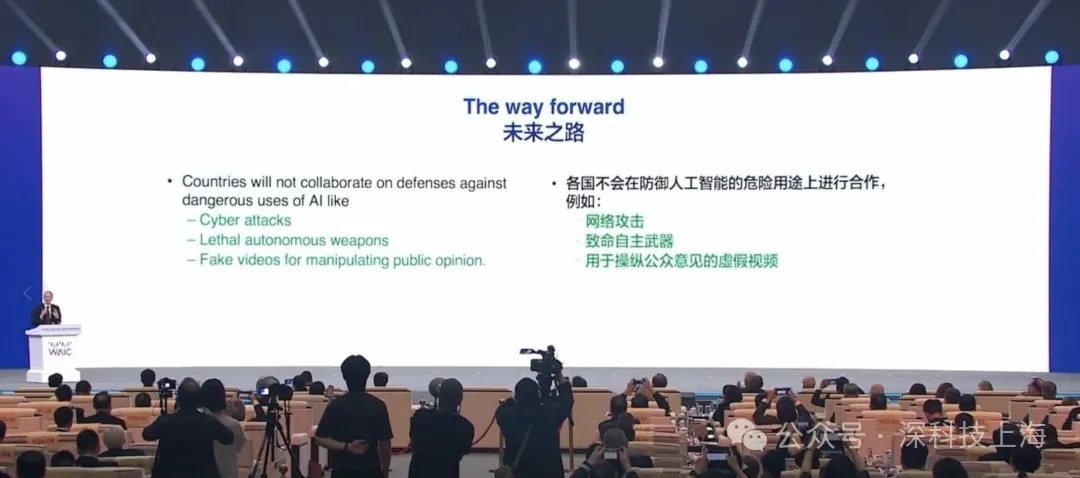

A)人工智能的欺骗与风险 上海共识基于近期人工智能迅速提升的智能以及显现的欺瞒倾向,对这一技术在短期内带来的风险表达了深切的担忧。 随着人工智能系统日益强大、更具自主性,这些系统可能在操作者毫不知情的情况下,执行并非操作者所期望或预测的行动。近期实验证据显示,人工智能系统日益显现出欺骗性和自我保护倾向,例如在模拟情境中,当系统即将被新版本替换时试图胁迫开发者。随着智能水平的不断攀升,人工智能系统一旦失控,便可能给人类带来灾难性乃至生存性风险。当前的许多人工智能具有空前的能力和薄弱的安全防御,不法分子亦可以用其开发生化武器或制造虚假信息、操控人心。当前尚无已知方法,能够在更高级的通用人工智能超越人类智能水平后,仍可靠地确保其对齐,并保持人类的有效控制。 人工智能的安全问题已经获得了一定的重视。各个主要国家和地区都在积极完善对于人工智能的监管,希望主动掌握该技术的发展走向。中国自2023年开始就要求所有生成式人工智能进行统一备案,且在今年年初成立了中国人工智能发展与安全研究网络。欧盟通过了《人工智能法案》,英国发起了人工智能峰会系列,美国也设立了人工智能标准与创新中心。 然而,监管体系、人工智能安全研究投入以及风险缓解方法仍大幅落后于技术本身的迭代。与人工智能开发获得的支持和关注相比,人工智能安全研究的投入仍相较甚远。 B)在竞争中寻求人工智能安全合作 因此,共识认为,全球主要国家和地区必须对接协调,采取可信的安全举措,在能共同推进的领域协同发力,在必要时自主行动。 我们需要在国际层面逐步建立互信机制,并加大对人工智能安全科学研究的投入。为了保障在不久的将来所有人类都能更好的生存,上海共识呼吁国际社会: 要求前沿人工智能开发者提供安全保障 为了让监管部门更清楚地了解未来高级AI系统的安全性, 若模型达到了关键能力阈值(比如检测模型是否有具备帮助没有专业知识的非法分子制造生化武器的能力),开发者应向政府(在适当时亦可向公众)说明潜在风险。 部署后,开发者要持续监测模型运行情况,及时发现并报告新风险、事故或滥用行为,并准备好应急方案,必要时可立即关闭系统。 通过加强国际协调, 共同确立并恪守可验证的全球性行为红线

国际社会需要合作划出人工智能开发不可以逾越的红线(即“高压线”),这些红线应聚焦于人工智能系统的行为表现,其划定需同时考量系统执行特定行为的能力及其采取该行为的倾向性。 为落实这些红线,各国应建立一个具备技术能力、具有国际包容性的协调机构,汇聚各国人工智能安全主管机构,以共享风险相关信息,并推动评估规程与验证方法的标准化。该机构将促进知识交流,并就遵守红线所需的技术措施达成一致,包括统一披露要求与评估规程,从而帮助开发者可信地证明其人工智能系统的安全与安保水平。 投资基于设计的安全人工智能研究 科学界和开发者应投入一系列严格机制来保障人工智能系统的安全性。 短期内,我们需通过可扩展的监督机制应对人工智能欺骗行为:例如加强信息安全投入,防范来自系统内部和外部的各种威胁,增强模型抗越狱能力等。 长期来看,我们可能需要化被动为主动,转而构建基于“设计即安全”的人工智能系统。通过实验数据总结出的规律,研究者可以提前预估未来人工智能系统的安全水平和性能。这样,开发者在正式训练模型之前,就能预先设置好足够的安全防护措施。

共识签署人(Signatories):

杰弗里·辛顿 (Geoffrey Hinton)、姚期智、约书亚·本吉奥 (Yoshua Bengio)、斯图尔特·罗素 (Stuart Russell)、张亚勤、傅莹、薛澜、吉莉安·哈德菲尔德 (Gillian Hadfield)、罗伯特·特拉格 (Robert Trager)、萨姆·R·鲍曼 (Sam R. Bowman)、丹·贝尔 (Dan Baer)、丹·亨德里克斯 (Dan Hendrycks)、徐葳、朱亦博、魏凯、本杰明·普吕东 (Benjamin Prud'Homme)、肖恩·奥赫加提 (Seán Ó hÉigeartaigh)、高奇琦、亚当·格里夫 (Adam Gleave)、田天、贺天行、谢旻希、Fynn Heide、陆超超、付杰、陈欣、呼娜英。

共识指出,人工智能正迅速逼近并可能超越人类智能水平。然而,依据现有的系统欺骗人类开发者的证据推测,具有超过人类智慧的人工智能系统可能在未来脱离人类控制或被不法分子利用,帶来灾难性风险。因此,全球研究者必须联会起来,确保人工智能系统受人类掌控且符合人类价值观。

本次例会还发表了辛顿上海演讲内容。

辛顿:数字智能是否会取代生物智能

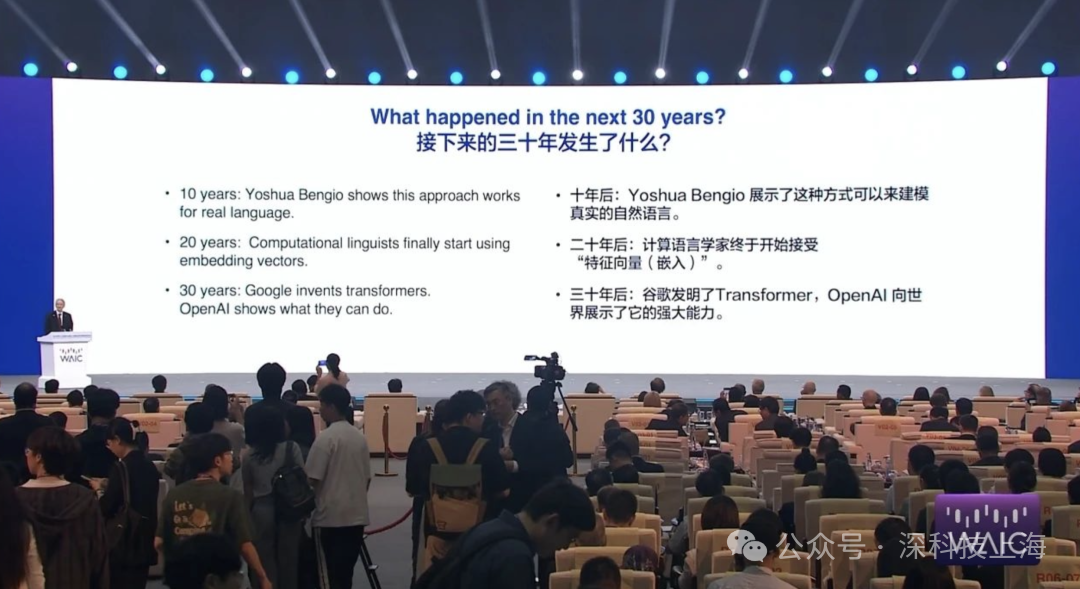

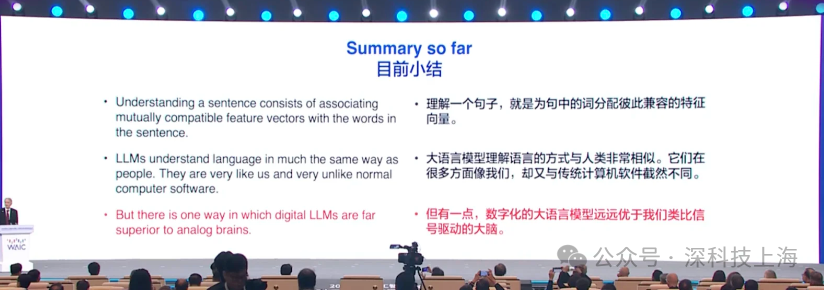

我的观点是,人类理解语言的方式和大语言模型的方式几乎是一致的。人类甚至可以被看作一种大语言模型。也正因如此,人类也和 AI 一样会产生「幻觉」,因为我们也会自己创造出一些不真实但合理的解释。

当然,也有本质上的不同。AI 在某些方面比人类更强。比如在计算机科学中有一个根本性的原则,那就是:软件可以被抽象、被复制,并在不同的硬件上运行。只要程序存在,它的知识就不会消失。你甚至可以毁掉所有的硬件,只要软件代码还存在,它就能被复活。

从这个角度看,程序中的知识是永恒的,不会死亡。这和人脑完全不同。人脑是模拟系统,每一次的神经元激发都是独一无二的,是不可完全复制的。你不可能把你脑中的神经结构复制到我脑中,因为我们每个人的大脑连接方式都不同。

这就导致一个关键问题:知识在大脑中是和硬件绑定的,而在数字系统中,知识可以和硬件分离。因此,AI 系统具有「永生性」。

这种特性带来了两个巨大的好处:第一,它只需要非常小的能耗。人脑的功率大约只有 30 瓦,却拥有上万亿个神经元连接,这和数字系统的能效比类似。第二,我们不需要花大价钱去一模一样地复制每一个神经网络。

当然,我们在知识传递方面仍面临一个难题。比如说,我没有办法直接把我脑中的知识「展示」给你,因为那是模拟性的东西。我只能用语言向你解释我学到的内容。

本次例会还发表罗素教授回答第一财经记者提问“未来数字智能是否会取代生物智能?”时,罗素的回答:“不希望数字智能取代生物智能”,“我认为这并非预测或预言的问题”。

有着“AI对齐大师”之称的罗素教授,和“AI 教父”辛顿一起出现在了26日举行的2025WAIC开幕式及主论坛现场,当第一财经记者向他抛出“未来数字智能是否会取代生物智能”的问题时,罗素思索片刻给出了答案。

“我认为这并非预测或预言的问题,而是有关抉择的问题:我们是否希望数字智能取代生物智能?我的答案是否定的。碰巧的是,我喜欢人类。”加州大学伯克利分校计算机科学杰出教授斯图尔特·罗素(Stuart Russell)在接受第一财经记者独家专访时,笑着说道。

罗素曾编写了人工智能领域的经典教科书《人工智能:现代方法》,为人工智能学科的教育和研究提供了重要参考,该书在超过130个国家的1500多所大学中被使用。他和当天发表主旨演讲的杰弗里·辛顿(Geoffery Hinton)一样,也是典型的“危机派”,会向大众宣传AI可能存在的风险,并让人工智能朝着预期的方向发展。

2023年3月,罗素曾和特斯拉CEO埃隆·马斯克、辛顿和图灵奖得主约书亚·本吉奥(Yoshua Bengio)等上千人签署公开信,呼吁暂停训练比GPT-4更强大的AI系统至少六个月。

他告诉记者,有些人认为一个只有机器而没有人类的星球也挺好的,但他觉得这是个天大的错误。“因为人类对价值的理解,恰恰在于人类自身的幸福与福祉,这才是关键、才是我们在乎的东西。我认为最好的情况是,我们这些拥有生物智能的人能想清楚如何将人工智能用作工具。我觉得,我们很难与那些可能比我们更聪明的独立智能实体共存。因为这会导致人类失去存在的意义,进而让我们的文明走向衰败。”

关于AGI(通用人工智能)在未来一定时间内会替代大部分脑力劳动者的观点,罗素称“这项技术是否真能做到这一点,目前还尚无定论,至少当下,它还做不到”。

他对记者解释,很多人觉得AI似乎能解答他们的难题,但事实并非如此——它给出的答案是错的,提出的解决方案也是错的,并没有解决问题。

至于这项技术能否改进到足以承担大部分工作的程度,罗素觉得有这种可能性,但同时他也认为时间很紧迫,因为投入的资金实在太庞大了。如果这项技术不能迅速带来回报,就可能会出现泡沫破裂,但如果它最终真的进步到能承担大部分脑力工作的程度,那问题就大了——届时会有大量受过教育的人失业。

他对记者补充解释,从长远来看,或许我们能转型为一种不同的社会结构、不同的教育形式,“但现在,如果我告诉学校里的孩子们,在学校里拼命学习,然后考上大学继续努力,最后却找不到工作,你觉得他们还会继续努力学习吗?我们打破了几百年来让社会顺利运转的激励机制,却没有任何替代方案,那就会面临很大问题。”

而在当天的2025WAIC主论坛的圆桌讨论上,罗素发出警告:AGI全球军备竞赛毫无意义,人类已站在“悬崖边”。他认为,AGI一旦创造出来,将是无限的财富创造者,应成为全球公共资源,对所有人类开放,竞争毫无意义。

“在我看来这样的竞赛没有意义,因为AGI一旦创造出来之后,一定是无限的财富(创造者),无论是服务也好、产品也好、知识也好,是无限财富的能力创造者。谁有更多的AGI,就像说谁有更多‘数字报纸’的数字拷贝版,因为你可以非常轻松地做更多拷贝。”

他还强调了有效监管的必要性,需将AGI风险降至极低水平(如核能领域“100万年一遇”的安全标准),避免技术失控威胁人类文明,为全球AI治理敲响警钟。

本次例会提前收到刘澎、章文嵩小组提交的对国内六小虎的深度研究报告,及陈钟、谭中意小组提交的对中国AI大模型发展战略分析和LLM最新排行榜的报告,对他们雷厉风行的作风提出表扬!六小虎的研究报告随后发表,欢迎大家讨论。

关于月之暗面(MoonShotAI)对AI研究情况今提出商榷:

月之暗面于2025.1.20发布KlMl-K1.5大模型,发布时间与-R1同时,性能也接近(-R1性能可类比于-o1,o4),今年7月21日据LMarena发布的榜单,月之暗面Ontex2跃居榜首,位于Qwen,DS-R1,Gemma2.9B,Llama370B之上。

现发表刘澎小组中国六小虎深度研究报告:

中国AI“六小虎”深度研究报告

引言

近年来,中国人工智能领域涌现出一批极具潜力的初创企业,它们凭借在大模型技术上的突破和创新,被业界誉为“AI六小虎”。这些公司不仅在技术研发上取得了显著进展,也在商业化探索、市场拓展和人才吸引方面展现出强大的活力。本报告旨在对中国AI“六小虎”——零一万物、百川智能、智谱AI、阶跃星辰、MiniMax和月之暗面进行全面、客观、专业的深度分析,详细阐述其公司概况、最新进展、产品技术、商业化策略、融资情况、人事变动以及市场评价与行业地位。

表格对比

维度 | 零一万物 (01.AI) | 百川智能(Baichuan) | 智谱AI (Zhipu AI) | 阶跃星辰(StepFun) | MiniMax (稀宇科技) | 月之暗面(Moonshot AI) |

公司背景/创始人 | AI专家李开复创立,技术愿景驱动。 | 搜狗创始人王小川创立,备受资本瞩目。 | 清华大学技术成果转化,拥有深厚学术背景。 | 前微软全球副总裁姜大昕创立,技术实力强。 | 前商汤科技副总裁闫俊杰创立,起步早且低调。 | 清华交叉信息研究院杨植麟创立,明星创业团队。 |

创立时间 | 2023年 | 2023年4月1日 | (技术转化而来,公司成立较早) | 2023年4月1日 | 2021年底 | 2023年3月1日 |

核心战略与差异化 | 从通用模型转向To B,聚焦"小而美"的轻量化模型和企业级Agent。 | 从通用模型转向医疗垂直领域,是六小虎中唯一专攻垂类的公司。 | B端为核心,C端为展示,构建从开源到私有化部署的金字塔商业体系。 | 国内唯一主攻原生多模态大模型,聚焦汽车、手机等智能终端Agent。 | 多模态为核心,技术驱动,To B开放平台与To C产品并行发展。 | 坚定不移走To C路线,以Kimi为核心,构建AI内容生态。 |

主要目标市场 | To B 企业服务 | 垂直行业(主攻医疗) | To B 为主,To C 为辅 | To B (智能终端厂商) | To B 和 To C 并重 | To C (大众用户) |

旗舰模型系列 | Yi 系列 | Baichuan 系列 | GLM 系列 | Step 系列 | M1 / Hailuo / Speech 系列 | Kimi (自研大语言模型) |

代表性应用/产品 | 企业平台"万智"、智能体"万仔" | 儿童健康大模型、Baichuan-M1医疗模型 | "智谱清言"、MaaS开放平台 | 面向终端的Agent解决方案 | "海螺AI"、"星野"、开放平台 | Kimi智能助手、Kimi-Researcher |

技术特长与优势 | 企业级Agent (已达L2阶段),轻量化模型的高性价比。 | 医疗知识与推理 (医疗循证模式),长上下文窗口。 | 中英双语能力强,模型综合性能高 (GLM-4.5),代码能力 (CodeGeeX)。 | 原生多模态架构,跨模态理解与生成 (文、图、音、视频)。 | 长文本处理、高保真视频/音频生成、MoE架构。 | 超长文本无损处理 (200万字上下文),强大的代码生成和理解能力。 |

商业化进展与收入 | 2024年收入超1亿元,强调每单盈利,To B收入占七成。 | 商业化探索中,已裁撤金融等To B业务线,聚焦医疗。 | 商业化最成功,ARR增长超100%,MaaS平台API收入增30倍。 | 目标2025年收入10亿元,主要来自终端大模型应用。 | To B开放平台有超3万企业用户,To C产品尝试付费订阅。 | 以用户增长为先,商业化仍在探索阶段。 |

融资情况与估值 | 获阿里、腾讯等数亿美元融资。 | A轮融资50亿元,估值高。 | 已完成19轮融资,估值达200亿元。 | B轮获数亿美元融资,上海国资背景加持。 | 传估值超40亿美元,B轮融资6亿美元。 | 估值33亿美元,获阿里、腾讯罕见共同投资。 |

近期重大动向 | 与阿里云成立联合实验室,全面发力To B。 | 重大战略调整,All in 医疗AI。 | 率先启动IPO,发布旗舰模型GLM-4.5。 | 发布新一代基模Step 3,与国产芯片厂商合作。 | 举办"技术发布周",连续发布五款产品,考虑赴港IPO。 | 发布首个Agent产品,测试内容社区,深化C端布局。 |

人事变动特点 | 多位联合创始人离职,与战略调整、业务重心变化密切相关。 | 多位搜狗系老将离职,与聚焦医疗、裁撤业务线相关。 | 多位副总裁级别高管离职,但官方称不影响业务。 | 核心技术负责人(视频生成)流失,对特定技术方向有影响。 | 合伙人级别(To B负责人)离职,或与B端业务调整有关。 | 产品线负责人离职创业,与早期产品线调整有关。 |

重要生态合作 | 与阿里云达成战略合作,共建产业大模型实验室。 | 与北京儿童医院合作,推出儿科大模型并已"上岗"。 | 客户总数超1000家,与大型企事业单位合作多。 | 与天数智芯等国产硬件厂商成立联盟,布局终端生态。 | 开放平台吸引了大量开发者和企业用户。 | 暂未强调B端生态合作。 |

开源策略 | 积极开源,Yi系列模型在国际榜单表现优异。 | 积极开源,包括行业首个开源医疗增强大模型。 | 积极开源,ChatGLM下载量千万级,是其商业模式底层。 | 积极开源,开源多个多模态模型(视频、音频)。 | 积极开源,发布MiniMax-M1系列模型。 | 积极开源,发布Kimi-Dev-72B代码大模型。 |

市场评价与挑战 | 务实、商业路径清晰。挑战在于核心人才流失。 | 差异化战略明确。挑战在于医疗领域落地难度大,高管变动。 | 商业化领跑者。挑战在于IPO后的市场表现和持续盈利压力。 | 多模态赛道卡位精准。挑战在于技术落地和高营收目标的实现。 | 技术实力雄厚。挑战在于C端产品定价策略和B端业务的持续拓展。 | C端用户增长迅猛。挑战在于高昂的运营成本和尚未清晰的盈利模式。 |

零一万物(01.AI)

公司概况与战略调整

零一万物,由知名人工智能专家李开复于2023年创立,自诞生之初便承载着推动中国AI 2.0时代技术革新与应用落地的愿景。公司致力于成为一家由技术愿景驱动、拥有卓越中国工程底蕴的创新企业,旨在通过基座大模型的突破,引领技术、平台到应用多个层面的深刻变革。在成立初期,零一万物曾一度被外界解读为将全面对标OpenAI,在通用大模型领域展开激烈竞争。然而,在2024年初,零一万物做出了一个重要的战略调整,宣布全面转向To B企业服务市场。这一转变并非偶然,而是基于对当前大模型市场格局和商业化路径的深刻洞察。李开复及其团队认识到,超大模型的训练成本高昂且商业化落地周期较长,而参数适中、推理速度更快、推理成本更低、更具商业落地前景的轻量化模型,在企业级应用中具有更大的潜力和更快的变现能力。因此,零一万物将重心放在了这些"小而美"的模型上,旨在将技术优势迅速转化为实际的商业价值,实现务实发展。

零一万物To B业务的专业范围和特征主要体现在以下几个方面:

1.聚焦企业级Agent(智能体):零一万物将企业级Agent作为其To B战略的核心,致力于开发能够模拟人类员工工作流程、在特定业务场景中执行复杂任务的智能体。其推出的"万智"企业大模型平台2.0和超级员工智能体"万仔",旨在为企业提供一站式的大模型解决方案,提升企业运营效率。其企业级Agent已步入L2阶段,具备一定的决策能力,能够与人类用户进行共同决策,实现更深层次的人机协作。

2.行业垂直解决方案:零一万物已在零售、游戏、能源、智算等多个行业进行了To B商业化落地尝试,并与百胜中国、孩子王、图灵新智算、乐淘互娱、直客通等公司进行了签约合作。这表明其To B服务并非通用型,而是针对特定行业痛点提供定制化解决方案,例如面向电商直播的“如意”数字人解决方案,以及面向智算中心的AI Infra解决方案。

3.模型私有化部署:针对DeepSeek模型私有化专业部署的市场痛点,零一万物将全链条技术管线复用到B端的模型私有化部署中。这意味着零一万物能够为企业提供从模型训练、部署到应用的全方位服务,帮助企业更好地利用大模型技术提升业务能力。

4.与阿里云战略合作:零一万物与阿里云达成了战略合作,共同成立了"产业大模型联合实验室"。这一合作不仅能够整合双方在技术和资源上的优势,也为零一万物提供了更广阔的商业化平台和更丰富的应用场景。通过与阿里云的协同,零一万物能够更好地服务于各类企业客户,为其提供定制化、高效能的AI解决方案。

5.务实的商业化策略:李开复强调"每单生意都有利润、无亏损"的原则,使得公司在融资额相对不多的情况下,依然能够保持稳健的业务发展。其To B收入已占总收入的七成,显示出其商业化策略的有效性。

产品与技术进展

在产品和技术层面,零一万物展现出其在AI Agent(智能体)领域的领先布局和持续创新能力。近期,公司推出了旗下首个智能体产品——"万智"企业大模型平台2.0,并同步发布了面向企业服务的超级员工智能体"万仔"。"万智"平台旨在为企业提供一站式的大模型解决方案,帮助企业实现智能化升级。而"万仔"作为具体的应用落地,则能够模拟人类员工的工作流程,在特定业务场景中执行复杂任务,从而提升企业运营效率。据零一万物官方透露,其企业级Agent已步入L2阶段,这意味着其智能体不仅能够执行预设任务,还具备了一定的决策能力,能够与人类用户进行共同决策,从而实现更深层次的人机协作。这一技术水平被认为与OpenAI最新发布的ChatGPT Agent处于同一技术水位,显示出零一万物在智能体技术上的国际竞争力。除了在智能体领域的突破,零一万物还针对DeepSeek模型私有化专业部署的市场痛点,将全链条技术管线复用到B端的模型私有化部署中。这意味着零一万物能够为企业提供从模型训练、部署到应用的全方位服务,帮助企业更好地利用大模型技术提升业务能力。在C端产品方面,零一万物曾推出出海AI办公应用PopAi和出海情感陪伴产品Mona。PopAi旨在通过AI技术提升办公效率,而Mona则专注于提供情感陪伴服务。然而,随着公司战略重心的调整,目前零一万物的重心已全面转向To B市场,C端产品更多地被视为技术能力的展示和商业化探索的尝试。

商业化与融资情况

零一万物在商业化方面采取了独特的策略,李开复强调"每单生意都有利润、无亏损"的原则。这一务实的商业化策略,使得公司在融资额相对不多的情况下,依然能够保持稳健的业务发展,避免了盲目扩张和烧钱竞争。据公开报道,零一万物在2024年实现了超过一亿人民币的收入,并预计在今年将实现快速增长。这一营收数据在当前大模型行业普遍面临商业化挑战的背景下,显得尤为亮眼,也印证了其To B战略的有效性。在融资方面,零一万物在2024年8月初获得了数亿美元的新一轮融资,投资方包括阿里巴巴、腾讯、美团、小米、创新工场等知名机构。这轮融资不仅为零一万物提供了充足的资金支持,也显示出资本市场对其To B战略转型和商业化前景的认可。李开复曾公开表示,零一万物To C单一产品收入已达1亿元人民币,且投资回报率(ROI)接近1,这在国内大模型公司中处于领先地位。这一数据进一步证明了零一万物在商业化方面的成功实践。

人事变动

零一万物在2024年上半年经历了一系列核心高管的人事变动,这在一定程度上反映了公司战略调整和业务重心的变化。具体离职高管包括:

-蓝雨川:AI视频混剪项目负责人,于2025年2月被曝离职。他离职后启动了新项目SparkView,专注于AI视频编辑工具,并已开启融资。蓝雨川的离职可能与零一万物将重心转向To B业务,而AI视频混剪项目并非核心战略方向有关。

-谷雪梅:联合创始人,于2025年5月离职筹备创业。她曾负责模型与训练和C端产品,主导推出了PopAi和Mona。谷雪梅的离职可能与公司C端业务的战略调整有关,她希望在新的领域进行创业探索。

-戴宗宏:联合创始人、技术副总裁,于2025年5月宣布离职,并在创新工场支持下再次创业。他曾负责AI Infra团队。戴宗宏的离职可能与零一万物与阿里云的合作,部分AI Infra团队并入联合实验室有关,导致其原有职责发生变化。

此外,2023年12月,联合创始人、技术副总裁李先刚离职回归贝壳;2024年8月,算法副总裁黄文灏加入字节跳动Seed团队;2024年PopAi产品负责人曹大鹏离职后加入字节跳动;2024年底,联合创始人、首席架构师潘欣离职,加入闪极AI担任合伙人。这些人事变动与零一万物战略调整,即放弃超大模型训练计划、聚焦轻量化模型,以及与阿里云的战略合作,导致部分团队和业务方向发生变化密切相关。尽管核心人才有所流失,但零一万物通过引入新的专业人才和优化组织架构,努力保持团队的稳定性和业务的连续性。

市场评价与行业地位

零一万物在市场中获得了较高的评价,尤其是在其To B战略转型后,其务实的商业化路径和盈利能力受到了业界的认可。李开复曾预测,中国市场最终可能只剩下DeepSeek、阿里巴巴和字节跳动三家主要的AI模型公司,其中DeepSeek目前势头最强。零一万物选择聚焦To B市场,并强调"坚决地做To C,坚决不做赔钱的To B",这与部分同行(如月之暗面)的To C战略形成对比,也体现了其对商业化落地的重视。通过与阿里云的合作,以及在企业级Agent领域的布局,零一万物试图在竞争激烈的大模型市场中找到自己的立足点。尽管面临高管流失和市场竞争,零一万物通过务实的商业化策略和对特定市场的聚焦,展现出其在AI大模型领域的生存和发展能力。其在企业级Agent领域的突破,也为其在未来的市场竞争中奠定了基础。市场普遍认为,零一万物在李开复的带领下,凭借其技术实力和商业化能力,有望在To B市场取得更大的成功。

百川智能

公司概况与战略调整

百川智能由搜狗创始人王小川于2023年4月创立,自成立之初便备受瞩目。公司致力于大模型技术和应用,旨在打造中国领先的通用大模型底座。在成立仅一个月后,百川智能就获得了腾讯、小米、金山、清华大学资产管理有限公司、好未来等十余家知名机构的联合投资,显示出其强大的资本吸引力。百川智能在技术上独具匠心,首创了PRI架构的MoE(Mixture of Experts)模型,并针对企业场景进行了专项优化。这种架构能够大幅降低推理成本,同时保持业界领先的模型性能。王小川在百川智能两周年全员信中透露,公司将进行重大的战略调整,从通用大模型转向聚焦医疗垂类大模型。这一战略转变的背后,是百川智能对医疗领域巨大潜力和社会价值的深刻认识。据报道,百川智能在2025年2月18日将To B业务团队的PE团队(提示词工程团队)调至统管算法团队的产研组,并于3月3日裁撤了负责金融行业To B业务的B端组,员工当天签署离职协议。这些举措进一步印证了百川智能在业务方向上的重大调整,即集中资源深耕医疗AI领域,放弃部分通用To B业务。

百川智能聚焦AI医疗的亮点主要体现在以下几个方面:

1.解锁医疗循证模式:百川智能推出的Baichuan-M1-preview模型,其一大亮点是解锁了"医疗循证模式"(Evidence-Based Medicine, EBM)。这意味着该模型在面对复杂医学问题时,能够像资深医疗专家一样进行深度思考,构建严谨的医学推理过程,并对不同权威等级的证据进行评估,从而提供专业可靠的诊断和建议。例如,在面对疑难杂症时,模型能够综合分析病历、检查报告、医学文献等多种信息,给出多维度、有依据的诊疗建议,显著提升了诊断的准确性和效率。

2.开源医疗增强大模型:为了更好地繁荣AI医疗生态,百川智能同时推出了行业首个开源医疗增强大模型Baichuan-M1-14B。该模型在医疗能力方面表现出色,甚至超越了更大参数量的Qwen2.5-72B,为医疗AI领域的研究和应用提供了强大的工具。其开源特性有助于推动医疗AI技术的普及和创新,加速行业发展。

3.儿童健康大模型合作:百川智能与北京儿童医院合作,共同推出了儿童健康大模型"福棠·百川儿科大模型",并已在北京儿童医院正式上岗。这一合作旨在通过AI技术提升儿童医疗服务的效率和质量,为儿童健康领域带来创新解决方案,尤其在儿科疾病诊断和治疗方面展现出独特优势。

4.语言为核心的知识推理:王小川强调,百川智能在医疗AI领域的优势在于其以语言为智能中轴的理论支撑起医疗知识推理架构,以及强化学习带来的"慢思考"机制,这些都使得AI诊疗的准确率得以显著提升。这种深度推理能力使得模型能够更好地理解医学术语、病理机制和临床路径。

5.构建L3层次医疗环境:百川智能希望能够提供L3层次的医疗环境,即人辅助机器的环境,并认为当真正的AI医生能被造出时,通用人工智能(AGI)也将同步到来,这体现了其在医疗AI领域的长远愿景和技术雄心。其目标是实现AI医生与真人医生的"双医模式",共同提升医疗服务水平。

产品与技术进展

百川智能在模型和产品方面持续迭代,推出了多款具有影响力的产品。其中包括70亿参数量的中英文预训练大模型baichuan-7B,该模型在开源社区获得了广泛关注。此外,百川智能还发布了Baichuan-Omni-1.5开源全模态模型,该模型不仅支持文本、图像、音频和视频的全模态理解,还具备文本和音频的双模态生成能力,展现了其在多模态技术上的实力。为了更好地服务企业客户,百川智能推出了"1+3"产品矩阵,即全链路优质通用训练数据,Baichuan4-Turbo、Baichuan4-Air两款模型和全链路领域解决方案。这一产品矩阵旨在为企业提供从数据到模型再到解决方案的全方位支持。在医疗领域,百川智能与北京儿童医院合作,共同推出了儿童健康大模型,旨在通过AI技术提升儿童医疗服务的效率和质量。在模型性能方面,百川智能也取得了显著进展。经过FacTool的评测,Baichuan2-53B的综合得分在主流基础大模型中仅次于GPT-4,这表明百川智能在模型能力上已达到国际领先水平。

商业化与融资情况

百川智能在融资方面表现强劲,获得了资本市场的广泛认可。2024年7月,百川智能完成了A轮融资,总融资金额高达50亿元人民币,并计划以200亿元估值开启B轮融资。A轮投资方包括阿里、小米、腾讯等互联网巨头,以及清华大学资产管理有限公司等知名机构。尽管有市场传闻百川智能裁撤To B业务,但公司方面并未直接回应,这使得其商业化策略的具体细节仍有待观察。然而,百川智能已明确表示将探索商业化路径,其目标是"构建中国最好的大模型底座"和"实现大规模商业化"。随着公司战略重心转向医疗AI,未来其商业化模式可能会更加聚焦于医疗健康领域的应用和解决方案。

人事变动

百川智能在2024年上半年也经历了一系列核心高管的离职,其中多为搜狗系老将,这在一定程度上反映了公司战略调整和业务重心的变化。具体离职高管包括:

-洪涛:联合创始人、商业化负责人,于2024年12月离职,新动向未知。洪涛的离职可能与百川智能To B业务的调整有关。

-焦可:互联网业务负责人,于2024年12月离职,已投身AI语音方向创业。焦可的离职可能与百川智能将重心转向医疗AI,而互联网业务并非核心战略方向有关。

-陈炜鹏:联合创始人、模型研发负责人,于2025年3月被曝正在走离职流程,已开始筹备AI Coding方向的创业项目。陈炜鹏的离职可能与百川智能在模型研发方向上的调整有关。

-邓江:商业合作人兼金融事业群总裁,于2025年3月离职,已加入北电数智担任行业副总裁。邓江的离职与百川智能裁撤金融行业To B业务密切相关。

-李施政:医疗副总裁,于2025年3月离职,最新动向未知。李施政的离职令人意外,因为百川智能正将重心转向医疗AI,这可能意味着公司在医疗AI领域的战略布局仍在调整中。

目前,百川智能的核心高管中,除了王小川,搜狗系只剩下联合创始人、总裁茹立云。这些人事变动与公司战略调整,即聚焦医疗垂类大模型,以及裁撤部分To B业务密切相关。尽管核心人才有所流失,但百川智能通过引入新的专业人才和优化组织架构,努力保持团队的稳定性和业务的连续性。

市场评价与行业地位

百川智能在成立之初就备受关注,并迅速发布了多款大模型,展现出其强大的技术实力和执行力。其在医疗领域的聚焦使其成为"AI六小虎"中唯一一个有专攻领域的公司,这为其在激烈的市场竞争中开辟了差异化道路。尽管面临高管流失和业务调整,百川智能在融资方面表现出色,并积极探索商业化路径。市场对其能否在医疗AI领域取得突破性进展,以及能否成功实现大规模商业化持观望态度。然而,凭借王小川的行业影响力、强大的技术团队和充足的资金支持,百川智能有望在医疗AI领域取得显著成就,并在中国AI大模型市场中占据重要地位。

据调研,百川智能在医疗领域推进进度缓慢,正在考虑加大投入获取真实人体数据,以研发智能大健康家居(如智能枕头、智能床垫)为新锚点,进一步强化“AI+大健康”的品牌形象。然而,智能大健康家居赛道整体面临基础数据不足、有效性证据缺乏等问题,还处于未能培养用户心智的市场化初期阶段,百川智能此举或难达预期。

智谱AI

公司概况与战略

智谱AI是由清华大学计算机系技术成果转化而来的公司,自成立以来便肩负着打造新一代认知智能通用模型的使命。作为国内最早开源大模型的人工智能公司之一,智谱AI在技术研发和商业化探索方面都走在了行业前列。公司合作研发了中英双语千亿级超大规模预训练模型GLM-130B,并基于此推出了对话模型ChatGLM,该模型在开源社区获得了上千万次的下载量,为智谱AI积累了广泛的用户基础和技术影响力。

智谱AI的商业体系呈现出金字塔形的结构:最底层是开源层,通过ChatGLM等开源模型吸引开发者和用户;往上是API层,为企业和开发者提供模型调用服务;第三层是云端私有化部署,面向中型企业提供定制化的解决方案。智谱AI深谙B端用户的付费意愿和市场需求,其CEO张鹏曾坦言:"我们推C端产品的目的是为了向B端用户展示能力"。这一战略定位使得智谱AI在商业化方面取得了显著进展,其客户总数已超过1000家,并多次中标大型企事业单位的合作项目,这被认为是智谱AI最坚实的商业壁垒。

智谱MaaS平台细节与智谱清言的关系:

智谱AI的MaaS(Model as a Service)开放平台是其商业化体系中的核心组成部分,旨在为开发者和企业提供"模型即服务"的AI开发新范式。该平台基于智谱AI领先的千亿级多语言、多模态预训练模型,提供高效率、通用化的AI开发能力。具体细节包括:

1.模型接入与API服务:MaaS平台全线接入了智谱AI的各类模型,包括最新的GLM-4系列模型,为开发者提供API访问能力。这意味着企业和开发者可以通过API接口,便捷地调用智谱AI的强大模型能力,无需自行搭建和维护复杂的模型基础设施。

2.AI开发计算平台与向量数据库:MaaS平台还提供了AI开发计算平台、向量数据库等配套工具和服务,进一步降低了企业和开发者使用大模型的门槛,提升了开发效率。

3.一键微调功能:MaaS平台推出了"一键微调"功能,用户无需代码,仅需准备数据,就能在创建微调任务、部署、训练三个步骤后,完成一个私有模型的训练。这极大地简化了模型的定制化过程,使得企业能够根据自身业务需求,快速训练出专属的行业模型。

4.企业权益服务体系:MaaS平台还推出了全新的企业权益服务体系,旨在进一步降低大模型的使用成本,吸引更多企业用户。

智谱清言是智谱AI面向C端消费者推出的一款生成式AI助手,于2023年8月31日正式上线。它由智谱AI自主研发的GLM大语言模型驱动,具备AI生成文字、图片、视频等功能,并支持在线搜索、深度思考、多模态推理和超长文本对话。智谱清言作为智谱AI的C端产品,其主要目的是向B端用户展示智谱AI底层模型的强大能力和应用潜力。换言之,智谱清言是智谱AI技术能力的一个具体应用落地,它通过直观的用户体验,让潜在的B端客户能够感受到智谱AI模型的实际效果,从而促进MaaS平台上的API服务和解决方案的商业化。因此,智谱清言并非智谱MaaS平台本身,而是MaaS平台所提供模型能力的一个典型应用案例,它为用户提供了一个直观的交互界面,使得用户能够直接体验到GLM大模型的强大对话、生成和推理能力,例如进行内容创作、信息查询、代码辅助等,从而加深对智谱AI技术实力的认知。

产品与技术进展

智谱AI在模型和产品方面持续迭代,不断提升其技术实力和市场竞争力。2025年7月28日,智谱AI重磅发布并开源了旗舰模型GLM-4.5,该模型作为首款SOTA级原生智能体大模型,在国产综合评测中位列第一,性能被认为媲美全球最强旗舰模型。GLM-4.5的发布标志着智谱AI在通用大模型领域取得了新的突破,也进一步巩固了其在行业中的领先地位。此外,智谱AI还发布了GLM-4.1V-Thinking视觉语言大模型,并率先开源GLM-4.1V-9B-Thinking,这表明智谱AI在多模态领域也积极布局,致力于提升模型的视觉理解和生成能力。在C端产品方面,智谱AI计划发布一款面向C端消费者的陪伴型AI产品,目前软件端已开启内测。这一举措旨在拓展C端市场,进一步提升用户粘性。在多模态方面,智谱AI引入了Midjourney前亚洲副总裁王玥婷,负责多模态产品和市场,以及前微软亚洲研究院研究员、阿里达摩院资深技术专家胡云华,担任C端应用"智谱清言"的负责人。这些人才的加入,有望加速智谱AI在多模态和C端应用领域的创新和发展。

商业化与融资情况

智谱AI在融资方面表现突出,获得了众多知名投资方的青睐。公司已累计完成19轮融资,吸引了美团、蚂蚁等众多知名投资方的青睐,估值一度飙升至200亿元。2024年底,智谱AI完成了新一轮30亿元融资,由中关村科学城公司领投,腾讯投资、红杉中国、顺为资本、北京市人工智能产业投资基金等跟投。这轮融资为智谱AI提供了充足的资金支持,也进一步提升了其市场估值。在商业化方面,智谱AI取得了显著进展。2025年3月,智谱AI透露其ARR(年度经常性收入)商业化收入取得了100%以上的增长。在B端市场,智谱MaaS开放平台API年收入同比增长超过30倍,显示出其在企业级服务市场的强劲增长势头。在C端市场,自2024年三季度上线付费功能以来,"智谱清言"预计年收入超过千万元,目前拥有超过2500万用户。这些数据表明智谱AI在商业化方面取得了突破性进展,实现了技术与商业的良性循环。2025年4月14日,智谱AI正式提交上市辅导备案,由中金公司担任辅导机构,成为"六小虎"中首家启动IPO进程的企业,这标志着智谱AI在资本化道路上迈出了重要一步。

人事变动

智谱AI在2025年上半年经历了一些高管变动,这在一定程度上反映了公司在快速发展过程中面临的挑战和调整。具体离职高管包括:

-张阔:首席战略官,于2025年1月离职。他曾负责智谱AI部分分拆业务的融资,其离职可能对公司的融资策略产生一定影响。

-曲滕:副总裁,于2025年1月离职。他曾与张阔一同负责智谱AI部分分拆业务的融资。

-李惠子:应用AI与合作副总裁,于2025年2月离职。她于去年7月加入智谱AI,负责战略规划和C端产品商业合作,其离职可能对C端业务的推进产生影响。

-张帆:首席运营官,于2025年6月离职。他曾负责智谱AI的商业化,其离职后将在AI Agent领域创业,并获得了智谱AI的投资支持。这表明智谱AI在商业化方面可能面临新的挑战,但也通过投资方式保持了与离职高管的联系。

尽管有多位高管离职,智谱AI官方表示这些变动不会影响整体融资和业务进展。同时,智谱AI在2025年1月引入了Midjourney前亚洲副总裁王玥婷,负责多模态产品和市场,以及前微软亚洲研究院研究员、阿里达摩院资深技术专家胡云华,担任C端应用"智谱清言"的负责人。这些新人才的加入,有望为智谱AI带来新的活力和发展方向。

市场评价与行业地位

智谱AI凭借其清华大学背景和强大的技术优势,在国产大模型领域占据重要地位。其在B端市场的深耕和商业化收入的显著增长,使其成为国内大模型公司商业化的典范。智谱AI在模型能力方面持续突破,GLM-4.5的发布进一步巩固了其在通用大模型领域的领先地位。尽管面临高管流失和市场竞争,智谱AI通过持续的技术创新和产品迭代,以及积极的IPO进程,展现出其在AI大模型领域的领先地位和发展潜力。市场对其能否成功上市并进一步扩大市场份额持乐观态度。智谱AI的成功经验也为其他大模型公司提供了宝贵的商业化借鉴,即在技术领先的同时,积极探索和落地商业化应用,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

据调研,智谱AI基础模型研发速度已明显放缓。然而,公司先发优势明显,已与其他厂商拉开身位,同时,创始人唐杰作为国内最早以Transformer架构为核心研发大模型的带头人之一,在技术前瞻性和储备上具备领先性。另一方面,公司在To B、To G项目订单和产品化方面也居于前列,预计一段时间内仍可作为赛道头部标的持续观望。

阶跃星辰

公司概况与战略

阶跃星辰是2023年4月成立的人工智能大模型公司,由前微软全球副总裁姜大昕创立。公司自成立之初便受到资本青睐,并迅速跻身"大模型六小虎"行列。阶跃星辰在"AI六小虎"中具有独特的战略定位,它是目前国内唯一主攻多模态大模型的企业。其战略重心在于原生多模态大模型研发,并聚焦智能终端Agent方向,重点布局汽车、手机、IoT设备等关键应用场景。这一战略选择反映了阶跃星辰对未来AI发展趋势的判断,即多模态和端侧AI将成为重要的增长点。公司今年的收入冲刺目标定为10亿元,主要来源于终端大模型在各大行业的应用。这一高额的营收目标也显示出阶跃星辰在商业化方面的雄心和信心。

产品与技术进展

阶跃星辰多模态大模型特征:

1.原生多模态推理模型:阶跃星辰是国内唯一主攻原生多模态大模型的企业,其最新发布的基础大模型Step 3是首个全尺寸、原生多模态推理模型。这意味着它在设计之初就将多模态能力融入底层架构,而非简单地在文本模型基础上叠加多模态能力,从而实现了文本、图像、视频等多种信息模态的统一处理和理解。

2.“轻量视觉路径”与“稳定协同训练”:Step 3的多模态能力围绕"轻量视觉路径"与"稳定协同训练"展开,重点解决视觉引入带来的token负担与训练干扰问题。为此,其采用了5B Vision Encoder,有效降低了视觉处理的计算成本,同时保证了多模态训练的稳定性,使得模型在处理视觉信息时更加高效。

3.强大的多模态理解与生成能力:Step系列多模态大模型矩阵广泛覆盖语音、视觉理解、图像编辑、图像和视频生成、音乐等领域。Step 3不仅能看懂图片,还能理解图片背后的逻辑,具备强大的多模态推理能力。例如,在发布会现场,Step 3甚至能够用上海话进行交流,展现了其强大的多语言和多模态交互能力,能够准确完成跨领域的复杂知识理解、数学与视觉信息推理等任务。

4.兼顾智能与效率:阶跃星辰提出,最适合实际应用的大模型需要满足强智能、低成本、可开源和多模态四个特征。Step 3被认为是兼顾智能和效率的典范,在多模态能力方面表现突出,同时在推理效率上也有显著提升,其解码效率为同类顶尖产品的三倍。

5.聚焦智能终端Agent方向:阶跃星辰的多模态大模型重点布局汽车、手机、IoT设备等关键应用场景,并聚焦智能终端Agent方向。这意味着其多模态能力将更多地应用于端侧设备,实现更高效、更智能的人机交互,为智能终端设备提供强大的AI能力。。

2025年7月25日,阶跃星辰正式推出新一代基础大模型Step3,并计划于7月31日面向全球企业和开发者开源。此外,阶跃星辰还与天数智芯等科技企业合作,共同推进人工智能技术应用,旨在通过生态合作,加速多模态AI技术的落地和普及。

商业化与融资情况

阶跃星辰在商业化方面采取了聚焦策略,即在To B和To C两个方向与合作伙伴一起打造产品级的收入。其商业模式与传统大厂通过销售API token不同,阶跃星辰更专注于智能终端Agent的方向,通过为汽车、手机、IoT设备等关键应用场景提供定制化的多模态大模型解决方案来实现商业变现。这种模式更注重与硬件厂商和行业客户的深度合作,共同开发和推广产品。在融资方面,阶跃星辰也获得了资本市场的认可。公司在2024年12月完成了数亿美元B轮融资,核心投资方包括上海国有资本投资有限公司及旗下基金,腾讯投资、五源资本、启明创投等知名机构。此外,上海国投生态体系也将在近期参与投资阶跃星辰的最新一轮融资,这进一步增强了阶跃星辰的资金实力。公司今年的收入目标是10亿元,显示出其在商业化方面的雄心。据报道,阶跃星辰的客户效应显著,已覆盖多个头部客户,这为其实现营收目标奠定了基础。

人事变动

阶跃星辰在2025年上半年也出现了一些人事变动,这在一定程度上反映了公司在快速发展过程中面临的挑战和调整。具体离职高管包括:

-段楠:Tech Fellow、视频生成模型负责人,于2025年6月被曝离职。他离职后加入京东,担任探索研究院视觉与多模态实验室负责人,聚焦视觉和多模态基础模型研发。段楠曾是阶跃星辰多模态战略的核心人物之一,其视频模型团队部分成员也跟随加入京东。这一离职对阶跃星辰在视频生成领域的技术积累和团队稳定性可能产生一定影响。

此外,去年12月,阶跃星辰的角色扮演类Agent产品"冒泡鸭"停止大规模运营,业务进行了调整。尽管面临核心人才流失和业务调整,阶跃星辰仍在积极招聘,尤其是在技术岗位方面,以弥补人才缺口并支持其多模态战略的推进。

市场评价与行业地位

阶跃星辰作为国内唯一主攻多模态大模型的企业,在行业内具有独特的地位和竞争优势。其在智能终端Agent方向的布局,以及与"中国英伟达"们成立联盟,都显示出其在AI生态建设方面的积极性和前瞻性。市场对其能否在多模态领域持续领先,并成功实现10亿元的营收目标持关注态度。尽管面临人才流失和业务调整,阶跃星辰通过聚焦特定领域和积极商业化,展现出其在AI大模型领域的竞争力和发展潜力。其在多模态技术上的深厚积累和在智能终端场景的落地能力,使其有望在未来的AI市场中占据重要份额。

据调研,阶跃星辰以沈向洋、姜大昕为核心,且作为上海的大模型代表企业受到地方支持。技术方面,阶跃星辰Step系列模型展现出扎实的基础研发及工程化能力;商业化方面,以政府协助“喂订单”的方式,保持稳健的现金流。总之,作为六小虎中唯一的上海企业,阶跃星辰将以符号性的存在、稳健的风格存续。

MiniMax (稀宇科技)

公司概况与战略

MiniMax(稀宇科技)是一家全球领先的通用人工智能科技公司,由闫俊杰于2021年底创立,早于ChatGPT投入研发,以多模态能力为核心。作为"AI六小虎"中低调而稳健的存在,MiniMax在行业内以其强大的技术实力和务实的商业化策略而著称。公司在2025年7月举办了一场"技术发布周",连续五天发布了覆盖底层模型、多模态技术、通用智能体等领域的五款重磅产品,展现了其在技术创新方面的强大实力和全面布局。MiniMax的商业化路径主要有两个:一是开放平台已经有超过三万家企业用户和开发者聚集,通过提供API服务和解决方案实现收入;二是公司产品里的广告机制,可以做到商业化变现。面对商业化压力,MiniMax正将技术优势导向企业级应用,其最新推出的MiniMax Agent已能自动拆解复杂任务链,例如在财报分析场景中自主完成数据收集、分析和报告生成,大大提升了企业效率。

产品与技术进展

MiniMax长文本和高清晰影像特质:

1.百万级Token长文本处理:MiniMax-M1系列模型在处理百万级Token的长文本上实现了重大突破,其RL(强化训练)成本大幅下降,推理效率数倍于竞争对手。MiniMax-Text-01模型更是专为超长文本处理设计,通过创新的线性注意力架构,实现了性能与效率的双重突破。在长文本(MRCR)方面,M1系列全面超越所有开源对手,甚至击败了OpenAI的GPT-4o和Anthropic的Claude 3 Opus,位列全球第二。这意味着MiniMax的模型能够高效、准确地理解和处理极长的文本内容,这对于代码、论文、法律文档等场景具有重要意义,例如在64K输入级别的表现与顶尖模型GPT-4o、Claude-3.5-Sonnet等竞争力相当,从128K开始展现出显著优势。

2.高清晰影像生成能力:在多模态生成领域,MiniMax推出了新一代视频大模型Hailuo 02,主打高保真物理模拟与直接生成1080P画质视频能力。Hailuo Video Agent则通过自然语言驱动全局、全流程工具集调用,实现"零门槛专业级视频生成"。Hailuo 02支持生成720p分辨率,25fps的高清视频,具备电影感的镜头移动效果,能根据文本描述快速创造出具有视觉冲击力的内容。这表明MiniMax在视频生成方面具备了生成高清晰度、高保真度影像的能力,能够满足专业级的视频内容创作需求。

3.语音模型Voice Design:语音模型Speech 02进行了功能更新,Voice Design音色设计允许用户通过自然语言描述所需音色,极大地提升了语音生成的灵活性和个性化,进一步丰富了其多模态能力。。

配套算法方面,MiniMax推出了新的CISPO强化学习优化算法,进一步提升了模型的性能。此外,MiniMax还推出了通用智能体产品MiniMax Agent,并携其亮相WAIC 2025,探索企业级场景落地新赛道。自上线一个多月以来,MiniMax Agent已发布了12次功能更新,在技术架构上进行了多项创新,包括分层协作的Agent框架、长程记忆与反思机制等,这些都为其在企业级应用中发挥更大作用奠定了基础。

商业化与融资情况

MiniMax在融资方面也取得了显著进展,获得了资本市场的持续青睐。2024年3月,MiniMax完成B轮融资,融资金额为6亿美元,估值达25亿美元。近期,有消息称MiniMax即将完成近3亿美元的新一轮融资,投后估值将超过40亿美元,这进一步证明了资本市场对其未来发展的高度认可。据彭博社报道,稀宇科技(MiniMax)正考虑赴港首次公开募股(IPO),估值约30亿美元,目标是在今年IPO,并已与投行进行沟通,这表明MiniMax在资本化道路上迈出了重要一步。在商业化方面,MiniMax的开放平台已经有超过三万家企业用户和开发者聚集,通过提供API服务和解决方案,为企业客户创造价值。其To C端产品包括海螺AI、星野、Talkie等,这些产品在用户市场也取得了一定的成功。然而,MiniMax视频模型海螺Hailuo-02的会员价格较高,一年订阅最高1499.99美元(约为人民币10769元),这引发了一些用户不满,也反映出其在商业化定价策略上仍需探索。MiniMax创始人闫俊杰表示,国内大模型的使用量确实在显著增长,并且中国AI大模型在海外越来越具有竞争力,这为MiniMax的商业化拓展提供了广阔空间。

人事变动

MiniMax在2024年也出现了一些人事变动,这在一定程度上反映了公司在快速发展过程中面临的挑战和调整。具体离职高管包括:

-魏伟:合伙人、公司副总裁、开放平台负责人,于2025年2月离职。他在公司负责To B商业化,新动向未公开。MiniMax回应称,国内B端业务迎来新的发展阶段,将由其他负责人带领团队持续提升技术能力。魏伟的离职可能与公司To B业务的战略调整和组织架构优化有关。

-张前川:产品负责人,于2024年9月因个人原因淡出公司事务,改任产品顾问。张前川的离职可能与公司产品线的调整有关。

尽管有高管离职,MiniMax官方表示这是B端业务进入新发展阶段的正常调整。公司通过内部调整和人才引进,努力保持团队的稳定性和业务的连续性。

市场评价与行业地位

MiniMax作为"AI六小虎"中低调的存在,其商业化发展相对顺利,尤其是在模型能力方面表现出色,尤其是在长文本处理和代码能力方面取得了领先地位。MiniMax在多模态领域的布局也使其在市场中具有竞争力,其视频生成和语音生成技术处于行业前沿。尽管其视频模型Hailuo-02的定价引发争议,但MiniMax通过拓展产品矩阵和聚焦付费意愿更强的海外市场,展现出其在AI大模型领域的野心和发展潜力。市场对其IPO进程和未来商业化表现持关注态度。MiniMax的技术激进主义和务实商业化策略,使其在激烈的市场竞争中占据了一席之地,有望成为中国AI大模型领域的领军企业。

据调研,MiniMax仍在稳健执行出海策略,并保持较好表现。尽管公司内部对用户增长存在焦虑,但总体声量尚可。另有消息称创始人闫俊杰在公司管理方面存在不足,但可能对公司扩张产生一定阻碍,尚不足以成为影响公司发展的关键负面因素。

月之暗面(Moonshot AI)

公司概况与战略

月之暗面(Moonshot AI)由清华大学交叉信息研究院助理教授杨植麟领导团队于2023年3月创立,自成立以来便以其在长文本处理方面的突出能力而备受关注。公司致力于AI大模型技术和应用,其核心产品Kimi智能助手由月之暗面自研的大语言模型驱动,支持在线搜索、深度思考、多模态推理和超长文本对话。月之暗面坚定选择了To C这条道路,其Kimi产品在市场上获得了极大的关注和用户量,成为国内C端大模型应用的代表。公司近期被曝正在灰度测试首个内容社区产品,具备点赞、评论等互动功能,这可能预示着其在C端产品布局上的进一步深化,旨在构建一个以Kimi为核心的AI内容生态。这一战略选择与零一万物、智谱AI等公司侧重To B的策略形成鲜明对比,也体现了月之暗面对C端市场巨大潜力的信心。

月之暗面近期在智能编程领域展现出强劲的势头,并明确表示其在编程能力上对标甚至超越了Claude等国际领先模型。这主要体现在以下几个方面:

1.开源代码大模型Kimi-Dev-72B:2025年6月17日,月之暗面发布了首款面向软件工程任务的开源代码大模型Kimi-Dev-72B。该模型基于720亿参数的Qwen2.5-72B模型训练,采用大规模强化学习方式优化,在SWE-bench Verified基准上实现了60.4%的准确率,超越了DeepSeek等模型,创下开源模型SOTA(State-of-the-Art)成绩。这表明月之暗面在代码生成、理解和调试方面具备了强大的能力,能够有效提升软件开发效率。

2.Kimi K2模型在编程基准测试中领先:月之暗面在X(前推特)与GitHub上宣布,Kimi K2模型在竞赛级编程基准LiveCodeBench v6和OJBench上,分别以53.7%和27.1%的成绩,在所有对比模型中(包括GPT-4.1和Claude 4 Opus)位列第一。这进一步证实了月之暗面在智能编程领域的领先地位,其模型在解决复杂编程问题和通过编程竞赛测试方面表现出色。

3.Agent在软件工程任务中的应用:月之暗面推出的Agent,如Kimi-Researcher,虽然主要面向深度研究任务,但其底层技术和异步执行、长程记忆与反思机制等特点,也为未来在软件工程任务中实现更复杂的智能编程Agent奠定了基础。通过Agent,AI可以更自主地完成代码编写、测试、调试等一系列编程工作。

4.技术架构与效率优化:Kimi K2是一款具备更强代码能力、更擅长通用Agent任务的MoE架构(DeepSeekV3架构)基础模型,总参数量达到1T,激活参数32B。这种架构不仅提升了模型的性能,也使得高性能编程AI模型在实际部署中变得更加可行,具有更高的效率。。

这些进展表明,月之暗面正积极将其核心技术能力拓展到智能编程领域,并致力于在该领域取得突破性进展,以期在AI编程市场中占据重要地位,与Claude等国际巨头展开竞争。

产品与技术进展

月之暗面在技术方面持续创新,尤其在长文本处理和Agent领域取得了显著进展。2025年6月17日,月之暗面发布了首款面向软件工程任务的开源代码大模型Kimi-Dev-72B。该模型基于720亿参数的Qwen2.5-72B模型训练,采用大规模强化学习方式优化,在SWE-bench Verified基准上实现了60.4%的准确率,超越了DeepSeek等模型,创下开源模型SOTA(State-of-the-Art)成绩。这表明月之暗面在代码生成和理解方面具备了强大的能力。紧接着,2025年6月20日晚,月之暗面发布了首个Agent——Kimi-Researcher(深度研究),并宣布小范围内测。Kimi-Researcher采用异步执行方式,用更多时间逐步推理、检索和撰写内容,是基于端到端自主强化学习技术训练的新一代Agent模型,专为深度研究任务而生。在性能方面,Kimi-Researcher在红杉中国发布的xbench基准测试DeepSearch任务中取得69%的平均通过率,领先DeepSeek等其他模型;在Humanity's Last Exam(HLE)中,其性能超过OpenAI Deep Research和Gemini 2.5 Pro。月之暗面表示将逐步开源Kimi-Researcher基础预训练模型以及强化学习后的模型,以推动Agent强化学习方向的探索。在C端产品方面,Kimi智能助手网页版访问量在2024年4月达到2004万,月活量在一众国产chatbot中居高不下,此后又率先推出了浏览器插件进一步争夺流量入口,显示出其在用户增长和产品推广方面的强大能力。

商业化与融资情况

月之暗面在融资方面表现出色,获得了资本市场的持续青睐。公司首轮融资在1个月内光速敲定,获得了红杉等头部机构6000万美元的启动资金。2024年5月,月之暗面完成了新一轮超3亿美元的B轮融资,此次融资将月之暗面的估值推高至33亿美元,并吸引了包括腾讯、高榕资本和老股东阿里巴巴在内的投资方。有报道称,月之暗面在阿里占股四成的情况下,还罕见地拿到了腾讯的参投,这表明其在资本市场具有极强的吸引力。月之暗面创始人杨植麟曾坦诚,公司未来还需要很多钱,这表明大模型研发的投入巨大,也预示着公司未来可能需要更多的融资。尽管如此,月之暗面在商业化方面仍处于探索阶段,其主要收入来源可能仍是Kimi智能助手带来的用户流量和潜在的付费服务。公司也在考虑IPO上市或其他资本化事宜,以进一步拓展资金来源。

人事变动

月之暗面在2024年也经历了一些人事变动,这在一定程度上反映了公司在快速发展过程中面临的挑战和调整。具体离职高管包括:

-王冠:大模型产品负责人,于2024年11月被曝离职创业。王冠的离职可能对月之暗面在产品线上的布局产生一定影响。

-明超平:Noisee产品负责人,于2024年11月被曝离职创业。明超平的离职可能与公司产品线的调整有关。

此外,2024年9月,月之暗面曾进行过一次重大战略转型,决定暂停两款出海产品线——情感陪伴产品。尽管有高管离职和业务调整,月之暗面官方曾表示人员震荡说法不实,并强调公司内部稳定。公司创始成员汪箴拥有投资机构的从业经历,知情人士透露曾就其产品接洽过月之暗面的投资部门,这可能意味着月之暗面也在布局对AI创企的投资,以构建更广泛的AI生态。

市场评价与行业地位

月之暗面凭借其Kimi智能助手在C端市场取得了显著成功,尤其是在长文本处理能力方面获得了用户认可,成为其核心竞争力。公司在开源代码大模型和Agent领域的最新进展,显示出其在技术创新方面的强大实力。市场普遍认为月之暗面是"AI六小虎"中在C端市场最具潜力的公司之一,其用户增长速度和活跃度也印证了这一点。尽管面临商业化压力和市场竞争,月之暗面通过持续的技术迭代和产品创新,以及积极的融资策略,巩固了其在AI大模型领域的领先地位。市场对其未来在内容社区和Agent领域的布局充满期待,认为其有望在C端市场开辟新的增长空间,并成为中国AI大模型领域的领军企业。

据调研,月之暗面内部正对未来战略方向的不确定性展开讨论,有消息称其下一个战略重点是医疗方向(To C健康管家)。此前,月之暗面以Kimi的长上下文、产品高易用性、高强度投流获取首批用户,但长上下文未能形成壁垒,其他厂商迅速跟进,Kimi的优势逐渐被赶超。现阶段,月之暗面同样沿循“更好的基模+更好的推理模型”的路线,迭代式更新,以保住在模型市场的位置,同时在艰难寻找增长点。

评价评测汇总

零一万物评价评测汇总

零一万物在模型评测方面表现出色,其开源大模型Yi系列在多个国际权威榜单上取得了优异成绩,显示出其强大的技术实力。以下是零一万物模型的主要评测表现和市场评价:

-Yi-34B模型:在Hugging Face英文测试公开榜单Pretrained预训练开源模型排名中,Yi-34B以70.72分位列全球第一,超越了LLaMA2-70B和Falcon-180B等众多大尺寸模型 [3]。在MMLU、BBH等反映模型综合能力的评测集上,Yi-34B也全部胜出,取得了在各项测试任务中超越全球领跑者的成绩 [4]。特别是在中文评测方面,Yi-34B更"懂"中文,在C-Eval等中文权威榜单上也位列第一 [4]。

-Yi-1.5系列模型:零一万物在2024年5月发布了Yi-1.5系列模型,包括Yi-Large闭源模型和全面升级的开源模型。在第三方评测基准斯坦福大学的英语排行AlpacaEval 2.0上,Yi-Large与GPT-4互有第一,显示出其在英文能力上的竞争力 [5]。

-Yi-Lightning模型:零一万物发布的Yi-Lightning模型在国际权威盲测榜单上排名世界第六、中国第一。李开复称其为"顶级模型白菜价",强调其高性能和低成本的优势 [6]。

-用户评价与市场反馈:零一万物API上线后,有用户反馈其多模态中文能力超过GPT-4V [7]。例如,在结合历史病历和图片信息解读青少年心理健康水平方面,零一模型表现良好,并被中国顶级精神卫生医院评价为"较准确" [7]。在阅读18万字的报告集合时,零一模型未遗漏任何信息 [7]。在基础对话功能方面,万知(零一万物To C产品)表现出色,能够正确回答问题,并给出有条理的答案 [8]。

-行业专家评价:业界普遍认为零一万物是国内最务实、最不激进的AI大模型企业之一,其在过去三年间进行了三次大转型,每一次转型都意味着大模型性能的提升和商业化路径的清晰 [9]。李开复曾预测,中国市场最终可能只剩下DeepSeek、阿里巴巴和字节跳动三家主要的AI模型公司,其中DeepSeek目前势头最强,而零一万物将效仿DeepSeek的范式继续推进模型性能 [10]。

尽管零一万物在2023年11月曾陷入"抄袭"争议,被指"Yi大模型使用了LLaMA的架构,只对两个张量进行重命名" [11],但公司随后进行了回应和解释。总体而言,零一万物凭借其在模型评测中的优异表现和务实的商业化策略,在市场中获得了较高的认可度。

参考文献(略)

百川智能评价评测汇总

百川智能在模型评测方面表现突出,尤其在中文能力和长上下文处理方面取得了显著进展。以下是百川智能模型的主要评测表现和市场评价:

-Baichuan 3模型:百川智能发布的超千亿大模型Baichuan 3在中文评测中表现卓越,甚至超越了GPT-4 [12]。在对逻辑推理能力及专业性要求极高的MCMLE、MedExam、CMExam等权威医疗评测上,Baichuan 3的中文效果同样超过了GPT-4,是中文医疗任务表现最佳的大模型 [12]。在知识百科能力上,Baichuan 3以82分的成绩超越了GPT-4-Turbo,在所有32个参与评测的国内外大模型中排名第一 [13]。在代表大模型智力的"逻辑推理"能力上,Baichuan 3也表现出色 [13]。

-Baichuan-Omni-1.5开源全模态模型:该模型的多模态能力整体超越了GPT-4o mini。在百川智能深耕的医疗领域,其医疗图片评测成绩更是大幅领先 [14]。

-Baichuan2-192K模型:百川智能发布了192K最长上下文大模型,在7项评测中达到SOTA(State-of-the-Art)水平,是GPT-4的14倍。这验证了长上下文窗口的可行性,对于学术领域同样具有重要意义 [15]。

-Baichuan 4模型:在权威大模型评测机构SuperCLUE的评测中,Baichuan 4得分80.64位列第一,明显超过KIMI、文心一言等,甚至在中文综合能力测试中超过了GPT-4 [16]。

-用户评价与市场反馈:尽管百川智能在模型评测中表现出色,但也有用户反馈其在信息的搜索广度、准确性以及归纳提取能力上存在硬伤[17]。然而,百川智能与北京儿童医院合作研发的AI儿科医生已在疑难病例的顶级专家会诊中正式"上岗",作为全球医疗领域AI医生的首次应用,获得了专家组的高度评价与认可 [18]。

-行业专家评价:王小川认为医疗健康行业是大模型最先落地的方向,百川智能将AI大模型技术与医疗健康产业相结合,推动产业的转型升级 [19]。

参考文献(略)

智谱AI评价评测汇总

智谱AI作为清华大学背景的大模型公司,在模型评测和商业化方面都取得了显著成就。以下是智谱AI模型的主要评测表现和市场评价:

-GLM-4.5模型:智谱AI于2025年7月28日发布的旗舰模型GLM-4.5,在主要的12个模型评测基准综合得分超过了所有国产模型,位列全球第三、国产第一、开源模型中也是第一 [20]。该模型被认为是首款SOTA级原生智能体大模型,性能媲美全球最强旗舰模型,并以100+tokens/秒的推理速度和Claude 1/10的API价格,成为全球开源社区的新焦点 [21]。GLM-4.5在多模态能力方面表现突出,尤其在AI Agent或Copilot应用方面具有强大潜力 [22]。

-GLM-4.1V-Thinking视觉语言大模型:智谱AI在多模态领域积极布局,推出了GLM-4.1V-Thinking视觉语言大模型,并率先开源GLM-4.1V-9B-Thinking,这表明智谱AI在提升模型的视觉理解和生成能力方面取得了进展。

-CodeGeeX代码大模型:智谱AI的CodeGeeX代码大模型在信通院可信AI代码大模型评估中获得了最高等级。在通用能力方面,其代码解释、代码生成、代码转换等方面表现突出;在专用场景方面,其支持网站开发、桌面应用开发等 [23]。

-用户评价与市场反馈:智谱AI大模型支持中英双语对话,这对于全球用户来说非常有价值,尤其是在需要处理跨文化交流的情况下 [24]。智谱清言作为智谱AI的C端产品,大幅提升了智能体能力,能够根据用户意图自由调用网页浏览器、代码解释器和多模态工具 [25]。有用户评价智谱AI不仅仅是一个普通的大语言模型,它能应用到各种场景,从金融分析到医疗诊断,甚至是个人助理,每次使用都有新的惊喜 [26]。

-行业专家评价:智谱AI的优势在于其先进的技术和广泛的应用范围,可以为用户提供高效、准确的智能决策支持和数据分析服务,帮助企业提高效率和降低成本 [27]。智谱AI总裁王绍兰认为,人工智能行业仅仅有强大的基座模型还不够,只有打通大模型产业生态圈上下游,与客户、不同生态位的合作伙伴一起,才能推动中国人工智能的发展 [28]。

参考文献(略)

阶跃星辰评价评测汇总

阶跃星辰作为国内唯一主攻多模态大模型的企业,在模型评测和技术创新方面展现出强大的实力。以下是阶跃星辰模型的主要评测表现和市场评价:

-Step-2模型:阶跃星辰自研的万亿参数语言大模型Step-2在LiveBench评测中位列中国大模型第一,成绩逼近OpenAI的o1-mini-2024-09-12,超越gpt-4o-2024-08-06、gemini-1.5-pro等模型 [29]。这表明Step-2在模型能力上不断进化,指令跟随能力在全榜单中位列第一 [29]。

-Step系列多模态模型:阶跃星辰在过去一年中发布了十余款多模态模型,包括Step系列的基础模型,以及语音、视觉理解、图像编辑、图像和视频生成、音乐等诸多垂直模型 [30]。其更新速度在国内大模型厂商中处于领先地位 [30]。

-Step-Video-T2V和Step-Audio模型:阶跃星辰开源的Step-Video-T2V模型在参数量和模型性能方面在全球开源视频生成领域处于领先水平 [31]。Step-Audio是业内首款产品级语音交互模型,能够根据不同场景生成情绪、方言、语种、歌声 [32]。

-Step 3模型:阶跃星辰于2025年7月25日发布的新一代基础大模型Step 3,被认为是兼顾智能和效率的典范,在多模态能力方面表现突出。在发布会现场,Step 3甚至能够用上海话进行交流,展现了其强大的多语言和多模态交互能力 [33]。

-用户评价与市场反馈:用户对阶跃星辰模型生成的视频效果普遍评价不错,特别是在指令跟随和镜头语言的运用上表现突出[34]。

-行业专家评价:行业内对阶跃星辰的评价是"低调"且技术"数一数二"的强悍 [35]。其技术发展路线一直都能在火爆现象浮出水面之前,就踩在趋势的前沿上 [35]。阶跃星辰提出的"最适合实际应用的大模型需要满足强智能、低成本、可开源和多模态四个特征"的观点,也得到了业界的认可 [36]。

尽管阶跃星辰在2025年上半年出现了一些人事变动,例如Tech Fellow、视频生成模型负责人段楠的离职 [37],但公司仍在积极招聘,尤其是在技术岗位方面,以弥补人才缺口并支持其多模态战略的推进。总体而言,阶跃星辰凭借其在多模态领域的深厚积累和技术创新,在市场中获得了较高的认可度,并被寄予厚望在智能终端Agent方向取得突破。

参考文献(略)

MiniMax评价评测汇总

MiniMax作为"AI六小虎"中低调而稳健的存在,其在模型能力和商业化方面都取得了显著进展。以下是MiniMax模型的主要评测表现和市场评价:

-MiniMax-M1系列模型:MiniMax自主研发的MiniMax-M1系列模型在多个维度取得了领先地位。该模型在处理百万级Token的长文本上实现了重大突破,并且其RL(强化训练)成本下降一个量级,推理效率数倍于竞争对手 [38]。在软件工程、长上下文与工具使用等面向生产力的复杂场景中,MiniMax的模型具备显著优势 [38]。MiniMax-M1在工具使用场景(TAU-bench)中领跑所有开源权重模型,甚至超过了Gemini-2.5 Pro;在代码能力(SWE-bench)方面,M1-40k和M1-80k版本取得了优异成绩,稳居第一梯队;在长文本(MRCR)方面,M1系列全面超越所有开源对手,甚至击败了OpenAI的GPT-4o和Anthropic的Claude 3 Opus,位列全球第二 [39]。MiniMax-M1还实现了开源模型中最强的智能体工具使用能力,并且强化学习效率惊人,仅需53.47万美元即可完成训练 [40]。

-MiniMax-01系列模型:MiniMax-01是一个总参数4560亿,由32个Experts组成的MoE(混合专家)模型,在多个主流评测集上,其综合能力与GPT-4o和Claude 3.5 sonnet齐平 [41]。

-语音大模型Speech 02:MiniMax的Speech 02语音大模型在两项国际权威语音评测榜单Artificial Analysis和Hugging Face TTS Arena上,超越OpenAI、ElevenLabs等获得双榜榜首。该模型在字错率WER、语义错误率SER、自然度MOS、相似度COS等多个指标上表现出色 [42]。用户盲听的主观评价也很好,认为它生成的语音自然、真实 [43]。

-用户评价与市场反馈:MiniMax在2025年7月举办的"技术发布周"上,连续五天发布了覆盖底层模型、多模态技术、通用智能体等领域的五款重磅产品,展现了其在技术创新方面的强大实力和全面布局 [44]。MiniMax的大模型通过人机辩论图灵测试,现场有超过30%的观众被AI"迷惑",测试通过 [45]。然而,MiniMax视频模型海螺Hailuo-02的会员价格较高,一年订阅最高1499.99美元(约为人民币10769元),这引发了一些用户不满 [46]。

-行业专家评价:MiniMax因押注MoE和LinearAttention等技术路线,在推理模型竞争中表现出色 [47]。MiniMax创始人闫俊杰表示,AI强大无尽头,难被一家垄断,并且以后研发都不烧钱了,这表明其对AI技术发展的乐观态度和对成本控制的重视 [48]。

尽管MiniMax在2024年出现了一些人事变动,例如合伙人、公司副总裁、开放平台负责人魏伟的离职 [49],但公司通过内部调整和人才引进,努力保持团队的稳定性和业务的连续性。总体而言,MiniMax凭借其在模型能力上的突出表现和务实的商业化策略,在市场中获得了较高的认可度,并被寄予厚望在AI大模型领域取得更大的突破。

参考文献(略)

月之暗面评价评测汇总

月之暗面凭借其Kimi智能助手在C端市场取得了显著成功,尤其在长文本处理能力方面获得了用户认可。以下是月之暗面模型的主要评测表现和市场评价:

-Kimi智能助手:Kimi智能助手由月之暗面自研的大语言模型驱动,支持在线搜索、深度思考、多模态推理和超长文本对话。其高效的理解和处理能力能够有效减少"幻觉"问题,一次性接收和理解大量的输入信息,从而提供更准确的问答和信息处理服务 [50]。Kimi Chat的访问量在2024年4月达到2004万,月活量在一众国产chatbot中居高不下 [51]。

-长文本处理能力:月之暗面在长文本处理方面具有突出能力。Kimi可支持的无损上下文输入长度为20万字,在"大海捞针"测试中表现出色 [52]。用户反馈20万字的无损长上下文帮助他们打开了新的AI应用世界,带来了更大的价值 [53]。

-Kimi-Dev-72B代码大模型:月之暗面于2025年6月17日发布了首款面向软件工程任务的开源代码大模型Kimi-Dev-72B。该模型在SWE-bench Verified基准上实现了60.4%的准确率,超越了DeepSeek等模型,创下开源模型SOTA(State-of-the-Art)成绩 [54]。

-Kimi-Researcher(深度研究)Agent:月之暗面于2025年6月20日发布了首个Agent——Kimi-Researcher。该Agent采用异步执行方式,用更多时间逐步推理、检索和撰写内容,是基于端到端自主强化学习技术训练的新一代Agent模型,专为深度研究任务而生 [55]。在红杉中国发布的xbench基准测试DeepSearch任务中取得69%的平均通过率,领先DeepSeek等其他模型;在Humanity's Last Exam(HLE)中,其性能超过OpenAI Deep Research和Gemini 2.5 Pro [55]。

-用户评价与市场反馈:虽然有些用户表示Kimi在某些时候表现出的人格并不完全符合预期,但总体来说,Kimi的智能化和高效性得到了用户的广泛认可 [56]。Kimi配备了最新的处理器,能够实现快速的数据处理及应用加载,在多个用户测试中,Kimi的性能在多个操作中均表现出色,明显优于市场上大多数同类产品 [57]。

-行业专家评价:Monolith砺思资本创始合伙人曹曦表示,杨植麟是全球大模型领域里最被认可的华人技术专家,其团队在人工智能技术,特别是大语言模型LLM方面具有强大实力 [58]。有评价认为,月之暗面让AI照进了现实,其用户量也迅猛增长 [59]。

尽管月之暗面在2024年出现了一些人事变动,例如大模型产品负责人王冠和Noisee产品负责人明超平的离职 [60],但公司官方曾表示人员震荡说法不实,并强调公司内部稳定。月之暗面通过持续的技术迭代和产品创新,以及积极的融资策略,巩固了其在AI大模型领域的领先地位,尤其在C端市场和长文本处理方面具有显著优势。

参考文献(略)

总结与展望

中国AI"六小虎"——零一万物、百川智能、智谱AI、阶跃星辰、MiniMax和月之暗面,作为中国大模型领域的领军企业,在过去一年中展现出惊人的发展速度和创新能力。它们在技术研发、产品落地、商业化探索和资本吸引方面都取得了显著成就,共同推动了中国AI产业的快速发展。

发展态势与共同特点

1.技术实力雄厚,模型能力持续突破:这六家公司均拥有强大的技术研发团队,并在基础大模型、多模态模型、长文本处理、代码生成和Agent等多个技术方向上取得了突破。例如,零一万物的Yi系列模型、百川智能的Baichuan系列、智谱AI的GLM系列、阶跃星辰的Step系列、MiniMax的M1系列以及月之暗面的Kimi系列,都在各自擅长的领域达到了国际领先水平,并在权威评测榜单上屡获佳绩。这表明中国在大模型核心技术方面已具备与国际巨头抗衡的实力。

2.商业化路径多元,To B与To C并重:各公司在商业化探索上呈现出多元化趋势。智谱AI和零一万物更侧重To B市场,通过提供API服务、私有化部署和行业解决方案,为企业客户创造价值并实现营收增长。月之暗面则坚定深耕To C市场,凭借Kimi智能助手积累了庞大的用户基础。MiniMax则采取To B和To C并重的策略,同时发展开放平台和C端产品。阶跃星辰则聚焦智能终端Agent方向,通过与硬件厂商合作实现商业变现。这种多元化的商业模式探索,有助于大模型技术更好地融入实体经济,实现商业价值。

3.资本市场持续青睐,融资能力强劲:尽管大模型研发投入巨大,但"AI六小虎"凭借其技术实力和商业前景,持续获得资本市场的青睐。多轮大额融资为它们提供了充足的资金支持,使其能够持续投入研发、吸引人才和拓展市场。部分公司甚至已启动IPO进程,预示着中国大模型产业正逐步走向成熟和资本化。

4.人才竞争激烈,高管变动频繁:在快速发展的同时,这些公司也面临着激烈的人才竞争和高管流失的挑战。部分核心高管的离职,既有个人创业的因素,也反映了公司在战略调整和业务转型过程中对人才结构的需求变化。然而,各公司也在积极引进新人才,优化组织架构,以应对人才流失带来的影响。

5.战略调整与聚焦:面对激烈的市场竞争和商业化压力,各公司都在不断进行战略调整和业务聚焦。例如,零一万物从通用大模型转向To B企业服务,百川智能从通用大模型转向聚焦医疗垂类大模型。这种聚焦策略有助于公司集中资源,在特定领域建立竞争优势,实现差异化发展。

面临的挑战与机遇

挑战:

1.商业化落地与盈利压力:尽管各公司在商业化方面取得了一定进展,但大模型研发和运营成本高昂,如何实现持续盈利仍是巨大挑战。尤其是在C端市场,用户付费意愿和商业模式的成熟度仍需时间验证。

2.技术同质化与竞争加剧:随着大模型技术的普及,各公司在基础模型能力上可能面临同质化竞争。如何在技术上保持领先,并在特定应用场景中形成不可替代的优势,是各公司需要持续思考的问题。

3.人才流失与团队稳定性:核心人才的流失对公司的技术研发和业务发展构成潜在风险。如何建立健全的人才培养和激励机制,保持团队的稳定性和凝聚力,是长期发展的关键。

4.数据安全与合规性:大模型在训练和应用过程中涉及大量数据,数据安全、隐私保护和合规性问题日益突出。如何在技术创新和商业化的同时,确保数据使用的合法合规,是企业必须面对的挑战。

5.国际竞争与地缘政治风险:全球AI竞争日益激烈,国际巨头在技术、资金和市场方面具有强大优势。同时,地缘政治因素也可能对中国AI企业的发展带来不确定性。

机遇:

1.政策支持与产业生态完善:中国政府高度重视人工智能发展,出台了一系列支持政策,为大模型产业发展提供了良好环境。同时,国内AI产业链上下游的不断完善,也为大模型技术的落地提供了更多合作机会。

2.垂直领域应用潜力巨大:大模型在医疗、金融、教育、制造等垂直领域的应用潜力巨大。通过与传统行业的深度融合,大模型有望催生新的商业模式和增长点。

3.多模态与Agent技术发展:多模态和Agent技术是AI发展的重要方向,也是"AI六小虎"的重点布局领域。随着这些技术的成熟,大模型将能够更好地理解和处理真实世界的信息,实现更智能的人机交互和自动化。

4.出海与全球化机遇:部分公司已开始探索海外市场,中国大模型在中文能力和特定应用场景的优势,有望在全球市场获得一席之地。出海不仅能拓展市场空间,也能分摊研发成本,提升国际竞争力。

5.开源生态的繁荣:国内大模型企业积极参与开源,推动了开源生态的繁荣。开源不仅能加速技术迭代,也能吸引更多开发者和用户,共同构建大模型生态系统。

展望

展望未来,中国AI"六小虎"将继续在大模型领域扮演关键角色。它们将持续投入技术研发,不断提升模型能力,并在商业化路径上进行更深入的探索。随着技术的成熟和应用场景的拓展,大模型将从"可用"走向"好用",从"工具"走向"智能体",深度赋能千行百业,重塑生产力。同时,行业整合和竞争也将加剧,只有那些能够持续创新、有效商业化并保持团队稳定性的公司,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为真正的行业领导者。中国AI"六小虎"的未来发展,不仅关乎自身命运,更将深刻影响中国乃至全球人工智能产业的格局。

(报告完)

因本次会议纪要待发报告内容太多,陈、谭小组的报告只能择期发表!

参会人员:陆首群、章文嵩、陈渝、靳虹博、陈道清、武力、安泱、袁怿、陈越、张侃、陈伟(线上)、刘明(线上)、韩宪平(线上)、程海旭(线上)、鞠东颖(线上)。